连续第七年发布的《基因行业蓝皮书2024》(详情链接)的连载第八篇。(首个中英双语的《基因行业蓝皮书2025》启动,欢迎企业/园区/学会等作为联合发布单位合作,助力生命科技普惠和产业融合)。(注:原文完稿于2024年7月,刊于基因慧2024年9月公开发布的《基因行业蓝皮书(2024-2025)》。以下略有改动。仅用于行业研究。)

一 需求:基于eDNA研究和保护生物多样性

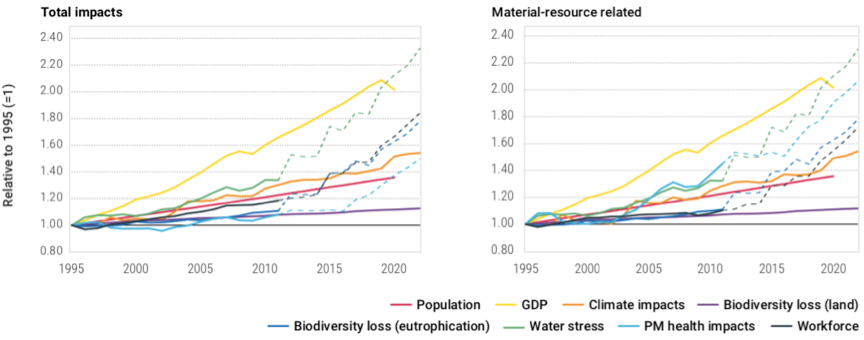

随着气候变化以及人类活动(特别是即用型材料、加工食品及燃料等)的影响,全球生物多样性近年受到巨大挑战。

- 世界自然基金会(WWF)2020年发布的《《地球生命力报告》显示,自1970年以来,全球野生动物种群数量平均下降了68%。

- 联合国生物多样性公约(CBD)组织在2020年发布报告指出,当前物种灭绝率是自然背景灭绝率的1000倍以上。

- 联合国教科文组织政府间海洋学委员会(IOC-UNESCO)2023年发布报告称,海洋吸收了人类产生的二氧化碳约30%的比例,导致海洋酸化增加(pH值下降了0.1单位),海平面预计在2100年之前上升0.26到0.77米,海洋温度自20世纪初以来每十年升高了约0.1℃。

图:人口及GDP对生物多样性在内的环境及经济指标变化(1995-2020),左图表示全球总体变化,右图表示人类活动影响(来源/联合国《Global Resources Outlook 2024》)

全球各国近年高度重视和积极投入生物多样性保护。

- 1964年以来,国际自然保护联盟(IUCN)基于全球生物多样性信息机构(GBIF)等数据,发布IUCN红色名录(IUCN Red List of Threatened Species),成为评估物种灭绝风险的重要工具。

- 1992年,在联合国环境与发展大会期间,150个国家签署了《生物多样性公约》(Convention on Biological Diversity,CBD)。

- 2021 年,《生物多样性公约》第十五次缔约方大会在昆明召开,会议第二阶段签署《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》,设定到2030年保护至少30%的全球陆地和海洋区域的目标。

二 定义:环境DNA(eDNA)

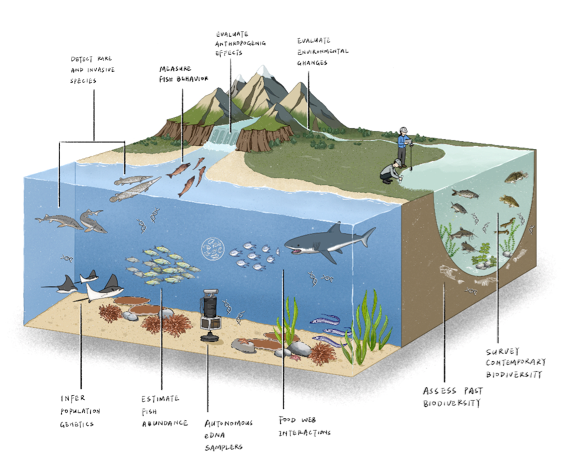

图:水体 eDNA 来源示意图(来源 / DOI:10.1111/mec.16659)

环境DNA(eDNA)指的是从环境(水体、土壤、空气等)中采集的DNA样本,其中对水体eDNA研究和应用最为广泛。通过 DNA 宏条形码评估环境中生物多样性,监测生态入侵(包括外来物种入侵、疾病爆发等)。

环境DNA(eDNA)主要源于微型或小型生物(例如细菌、藻类、真菌和浮游动物等),以及大型生物释放到环境中的黏液、唾液、粪便、尿液、血液、内含物或脱落的组织碎片或器官等。

以水体环境为例,通过采集水样和沉积物,收集微型生物的生物个体(个体DNA)和大型生物的碎片或游离DNA(非个体DNA),得到水生生物的eDNA,来进行物种或群落的分析。

三 应用:生物多样性研究及保护

我国生态环境部联合多部委发布的《长江流域水生态考核指标评分细则(试行)》中明确生物物种数、生物群落结果等指标纳入考核指标体系。然而,基于传统形态学的生物监测存在标准化难、大规模应用难等问题,无法满足当前生物多样性保护的需求。

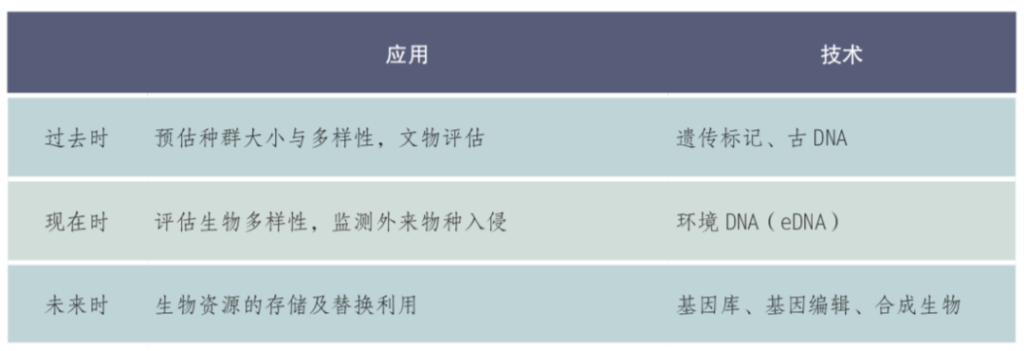

通过基因科技应用生物多样性,基于生物大数据精准评估和精细修复,包括物种遗传学研究、生物多样性评估和基因库建设等路径。具体地,基于时间维度分为三个方面:

图:不同的基因技术应用生物多样性(来源 / 基因慧)

自 2004年甚至更早时期,基因技术被讨论用于生物多样性保护(称之为生态保护基因组,Conservation genomics)。2007 年以来,随着高通量测序(特别是 NGS)技术的进展, 超过 3300 多种物种的基因组得以测序(截至 2022 年)。

基于物种基因组数据,一方面通过生物信息分析来了解物种适应环境的遗传基础并获得适应性基因 / 变异;另一方面联合样本沉淀为各区域和各领域的基因库。

2008 年以来,环境 DNA(eDNA)被利用来评估生物多样性, 分析物种间的互作关系,监测外来物种入侵和预测濒临灭绝的物种。

基于合成生物及基因编辑来保护受威胁或濒危物种免于灭绝的课题,早在 2001 年开始讨论,目前公众和科学界持谨慎态度,在一定范围内探索。

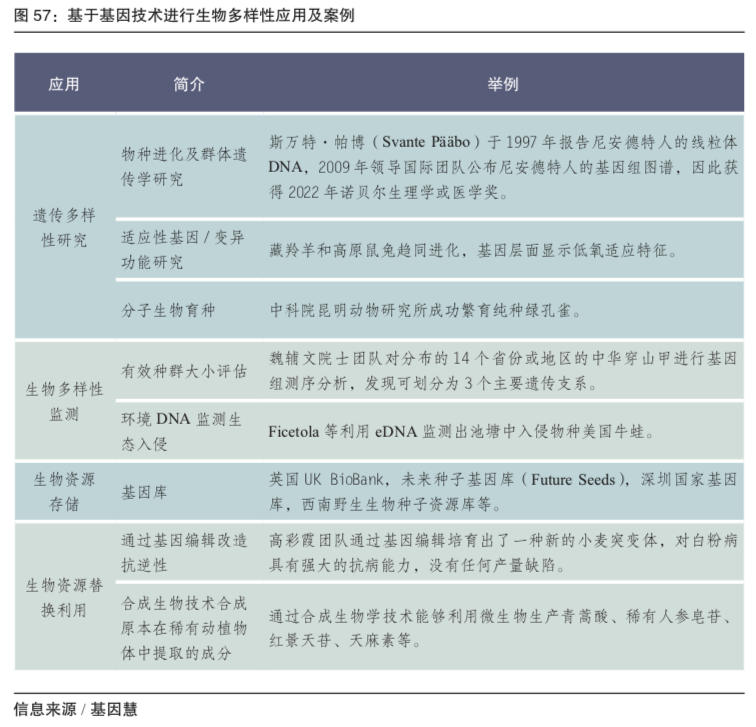

图:具体的基因技术研究生物多样性的应用举例

四 技术:eDNA检测的基础流程

eDNA 的检测包括采样、基因检测、数据分析和数据解读四大部分。这点和其他基因检测流程类似。

- eDNA 采样由于样本特殊,eDNA 采样包括适应不同环境的取样器、原位过滤及 存储等部分。创新方向包括无人机采样、深潜采样等。

- eDNA 基因检测包括 qPCR,NGS,ddPCR,CRISPR/Cas 基因编辑等技术。其中 NGS 较为常用,特别是分析复杂的、含量非常低的 eDNA,包括宏基因 组测序(适用微生物研究)和基因条形码技术测序两种路线。基因条形码指的是可作为物 种特异性标记的基因片段,通常是较短的 DNA 片段,以便与 eDNA 中的 DNA 片段进行比对。

- 数据分析将基因检测数据与已知的物种参考数据库进行比对,鉴定出样本中的物 种种类,计算各物种的丰度信息,分析群落的结构和动态变化。

- 数据解读结合真实世界数据和已有研究的验证等,进行相关应用和实践的解读。

五 产业:在科技服务和转化阶段

目前,生物多样性应用方面尚未真正产业化,用户主要是国家公共服务部门及科研机构,研究主要集中在科研机构和高校,例如我国的中国科学院水生生物研究所、北京大学生命科学学院和生态研究中心等,研究方向包括 eDNA 采样设备、数据库及水体等领域的物种分类等相关应用。

企业在其中扮演科技服务的核心角色,提供基因检测设备及配套、生物信息分析方法等, 其中这方面的生物信息逐步趋于成熟,设备及配套占据的商业服务比例逐步加大,头部企业初步布局,目前尚没有这方面重大的合作案例和聚焦的平台。相关初创企业较少, 比较有代表性的企业包括澳大利亚珀斯科廷大学(Curtin University)的分子生物学家以及 TrEnD 实验室负责人 Michael Bunce 教授于 2018 年创立的 eDNA Frontiers 等。

【致谢】

感谢黄荷凤院士、卢光琇教授对蓝皮书作序推荐。感谢星云基因、华大智造、赛福基因、鹍远生物等机构对《基因行业蓝皮书(2024-2025)》的支持,使得蓝皮书公开免费发布和传播。

【声明】

《基因行业蓝皮书》(“蓝皮书”)由内容基因慧团队原创,转载及引用请获得基因慧授权并注明出处。蓝皮书由基因慧联合合作伙伴向公众免费公开(含电子版及纸质版),未通过任何形式对外销售、代理及授权任何第三方销售。2025蓝皮书启动合作月

连续第8年启动,将首发中英双语版

欢迎机构合作,入组产业创新案例

合作联系:lily@genonet.cn

蓝皮书历史发布会

作序专家

黄荷凤院士

卢光琇教授

作序专家

詹启敏院士

作序专家

陈润生院士

作序专家

欧阳颀院士

元英进院士

杨焕明院士

樊春海院士

作序专家

樊嘉院士等

作序专家

樊嘉院士等

作序专家

宁光院士、国家信息中心新兴产业处副处长张振翼等

作序专家

陈润生院士等

作序专家

张泽民教授

作序专家

国家卫健委医药卫生科技发展研究中心原主任李青等

作序专家

国家卫健委医药卫生科技发展研究中心原主任李青、WHO遗传病社区控制合作中心黄尚志教授

拓展阅读

连载一:基因技术行业的价值

【声明】为了推动生命科技普惠和生物产业发展,基因慧秉持专业、赋能、中立的立场收集、分析及发布相关行业信息;但由于时效性及技术迭代特殊性,所刊登内容仅供研究参考,不作为临床诊疗及投融资等决策依据。本文相关信息不代表基因慧的观点。基因慧平台刊登的原创内容的知识产权为“基因慧”商标拥有者及相关权利人所有;欢迎转载,转载请申请并注明来源。欢迎在基因慧平台合作推广先进的技术、产品及市场成果以及产业规划、行业咨询及市场调研。

关于基因慧

基因慧是生物产业服务平台,创立于2015年,提供产业规划、产业数字化和行研等服务。团队基于深耕行业十余年的知识库和数据库,联合90%的头部机构构连续8年发布生物行业蓝皮书,为多个地区规划生物产业,参与组织发布行业专家共识和标准,致力于推动生命科技普惠和产业融合发展。

基因慧

通过专业咨询平台,提供独立市场洞察解决方案,助力卓越市场表现和生物产业融合普惠。

773篇原创内容