本文是《基因行业蓝皮书2024》(详情链接)的连载第六篇,一览基因技术如何赋能农业生物育种。更多详情欢迎期待未来的《生物育种蓝皮书》。首次策划的中、英双语的《基因行业蓝皮书2025》启动中,欢迎企业/园区/学会合作及赞助联合发布。

(原文完稿于2024年7月,发布于2024年9月公开发布的《基因行业蓝皮书(2024-2025)》,略有改动。仅作为研究参考。)

一、市场需求

根据联合国2023年发布的《世界粮食安全和营养状况报告》,2022年全球饥饿人口约7.35亿人,比2019年增加1.22亿人,超过31亿人的食物安全面临挑战。根据联合国粮食及农业组织(FAO)的报告,到2050年,粮食产量必须增加70%才能满足全球届时总共约90亿余人的需求;而在发展中国家,80%的粮食产量增长将来自种植效率的提高。

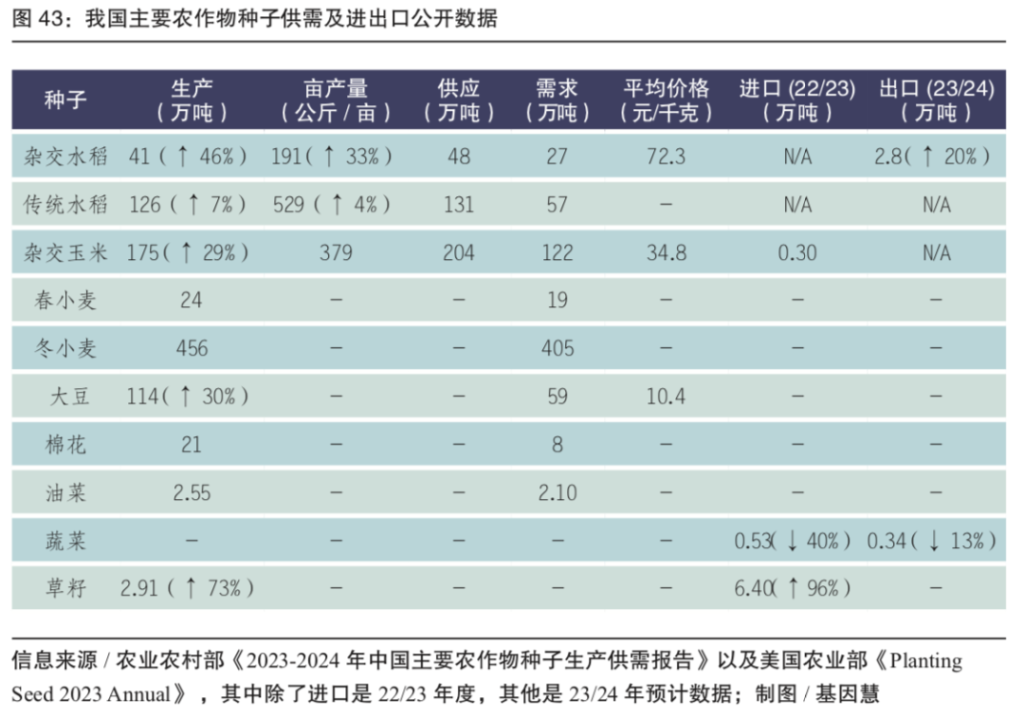

2015年以来,我国粮食生产稳定在 6.5 亿吨以上的水平,人均粮食占有量高出国际粮食安全标准线。但我国粮食消费与生产间存在较大差距,2023年进口粮食1.6亿吨,其中大豆进口占粮食总进口量六成;在2022/23营销年度,我国进口了67,000吨的种植种子,价值4.78亿美元,其中,蔬菜和草籽是进口最多的两类种子,合计占 2022/23 年进口额的 56%和进口量的79%。

图:我国主要农作物种子供需及进出口公开数据

(信息来源/公开资料,制图/基因慧)

我国用 8%的耕地养活了世界 19%的人口,人均耕地面积不足世界平均水平的 40%。在耕地有限的现状基础上,粮食产量的提升依赖于种业创新。近五年来,种业创新得到政策的大力支持。

- 2021 年,中央全面深化改革委员会审议通过《种业振兴行动方案》,强调要把种源安全提升到关系国家安全的战略高度;“十四五”提出有序推进生物育种产业化应用;

- 2022 年,中央一号文件提出启动农业生物育种重大项目;党的二十大报告明确要全方位夯实粮食安全根基。

- 2024年,农业农村部联合多部委印发《国家南繁硅谷建设规划(2023—2030年)》,国务院印发《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案(2024—2030年)》。

二、生物育种的定义

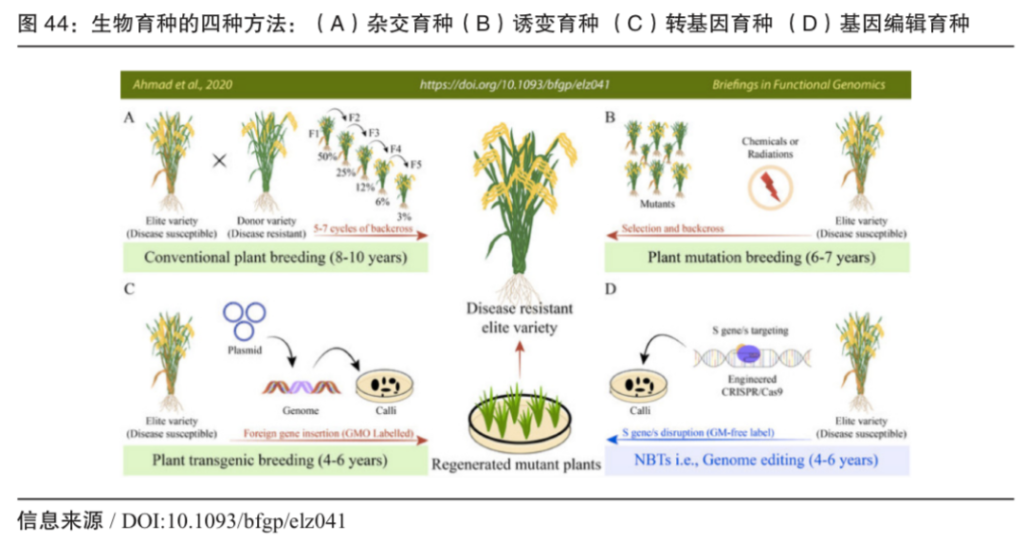

生物育种是利用遗传学、分子生物学、现代生物工程技术等对作物进行定向改良和品种培育。按照技术进程,生物育种包括传统育种(“育种1.0”)、杂交育种(“育种2.0”)、分子标记辅助育种(“育种3.0”)和分子设计育种(“育种4.0”)。传统育种侧重表型选择,现在分子育种侧重基因选择和改造,并集合数字技术和大数据,来赋能传统育种,可以将育种周期缩短近50%。

图:生物育种的四种方法

(来源/ DOI:10.1093/bfgp/elz041)

三、应用

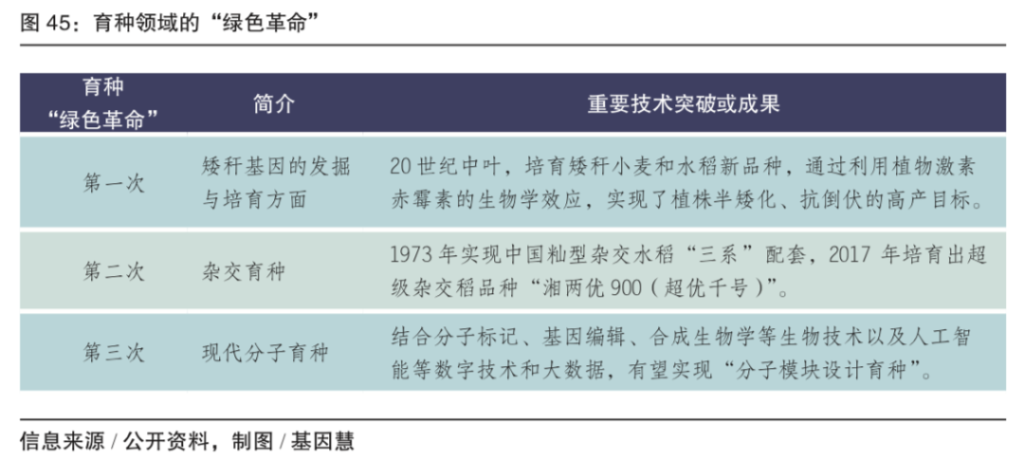

育种领域经历了三次“绿色革命“,分别是矮秆基因的发掘与培育方面、杂交育种和现代分子育种。

图:育种领域的“绿色革命”

(信息来源/公开资料,制图/基因慧)

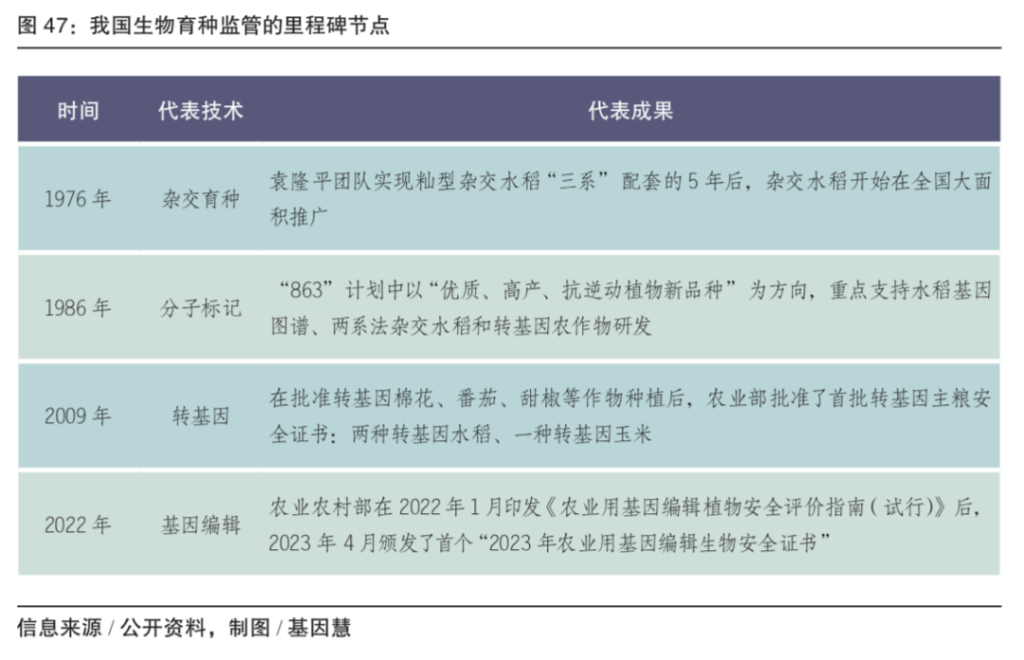

我国的生物育种监管经历了三个阶段,从1980年前后的杂交育种和分子标记的产业化,2009年转基因作物获批到2022年农业基因编辑品种审定。目前,我国水稻育种技术处于全世界领先水平,包括矮化育种、三系杂交水稻、两系杂交水稻等技术和品种推动了水稻产量的提高。

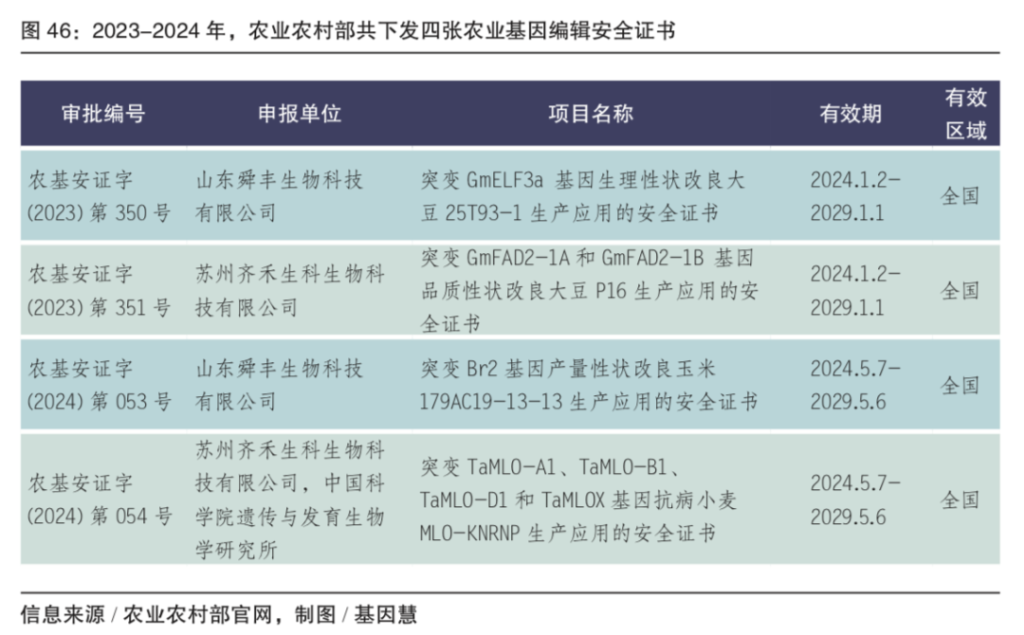

特别地,基因编辑在我国近年获得较大技术突破及品种认定。2023年,高油酸大豆作为首个植物获得农业农村部的农业基因编辑安全证书;2024年,玉米和小麦作为主粮首次获得植物基因编辑安全证书。其中,对于基因编辑的矮杆玉米,株高降低约25%,穗位可降低约40%,茎秆更粗壮,抗风能力增强,更耐密植,最高可实现增产10%。

图:2023-2024年,农业农村部共下发四张农业基因编辑安全证书

(信息来源/农业农村部官网 制图/基因慧)

多年生作物是我国近年的育种突破。云南大学胡凤益教授团队通过非洲长雄野生稻与亚洲栽培稻跨种远缘杂交,培育具有多年生性状的“多年生稻23”于2018年通过品种审定,成为全球第一个商业化生产应用的多年生作物品种,一年两季亩产量超过 1000 公斤。通过“一次栽种,多次收割”,每年每亩能固定二氧化碳 20 公斤,在华大智造、华大万物的技术支持当下,在广东、云南、贵州等多个地区进行推广。

四川农业大学玉米研究所唐祈林团队,通过对玉米、多年生大刍草和摩擦禾3个物种的基因组聚合,选育出来多年生玉米饲用品种,部分品种通过了国家审定,在西南山地已经种植超过10万亩。

2022年,农业农村部办公厅印发《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》,从全国3万余家种业企业中遴选出270家阵型企业,包括69家国家农作物种业阵型企业,86家国家畜禽种业阵型企业和121家企业为国家水产种业阵型企业。2022年,农作物种业企业研发总投入达65亿元,比2020年提高17%,219个品种通过国家审定;畜禽种业阵型企业自主研发资金超23亿元。

未来5-10年,我国生物育种产业化将进入快车道。特别是全基因组选择技术的深入应用、基因编辑的品种认定,以及商业化育种体系的完善。

图:我国生物育种监管的里程碑节点

(信息来源/公开资料,制图/基因慧)

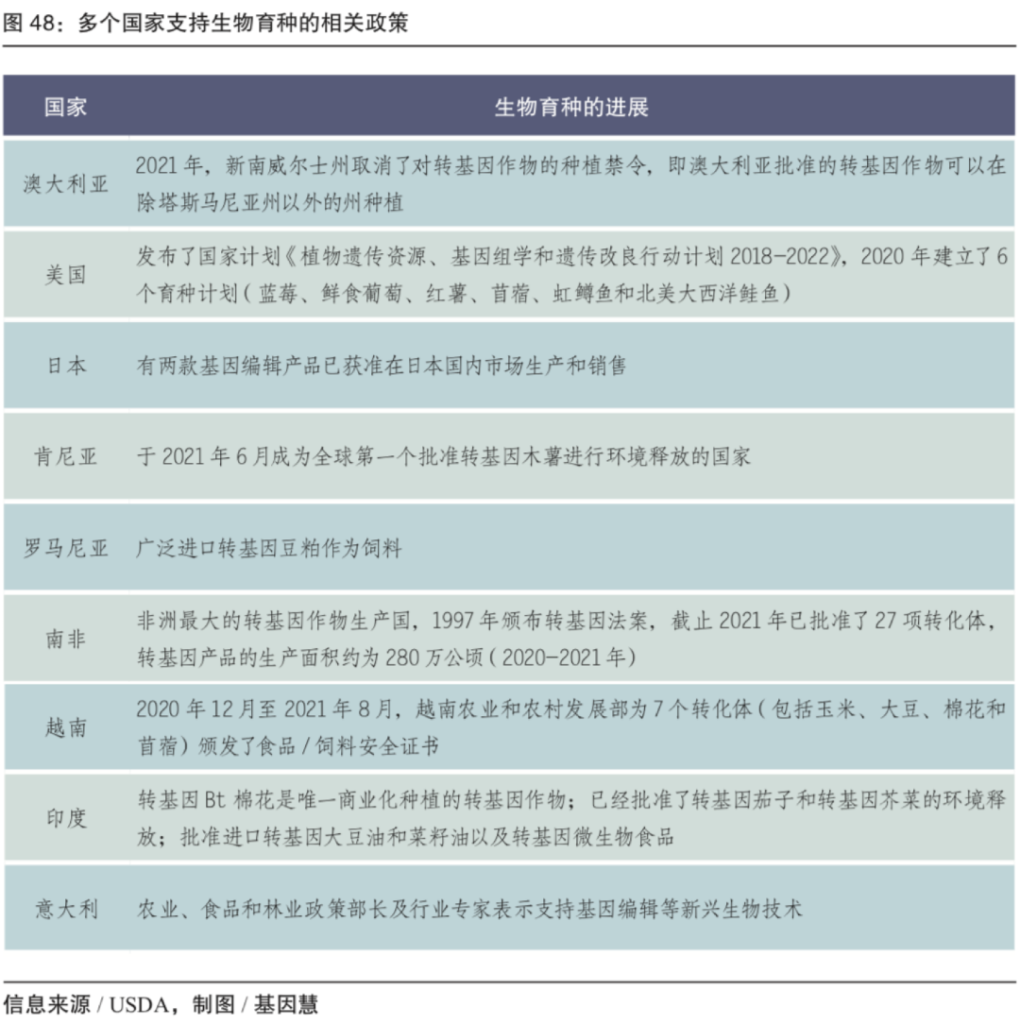

在欧美,主要国家保守地推动生物育种的应用。

2017 年,美国农业部农业研究服务署发布了国家计划《植物遗传资源、基因组学和遗传改良行动计划 2018-2022》,核心任务是通过生物技术来帮助美国农业转型,包括作物遗传改良(特定性状基因鉴定及分子标记等)、遗传资源和信息管理以及作为与环境及微生物的互作机制研究,并于2020 年建立了 6 个物种的育种计划(蓝莓、鲜食葡萄、红薯、苜蓿、 虹鳟鱼和北美大西洋鲑鱼)。

2021年,欧盟委员会发布了关于新兴生物技术的研究报告,以实现欧洲绿色协议“从农场到餐桌”。2023 年 3 月,英国通过了新的“基因技术(精准育种)法案”,正式开启了基因编辑技术的商业化育种应用大门。

图:多个国家支持生物育种的相关政策

(信息来源/USDA,制图/基因慧)

四、技术

从技术上,传统的杂交育种对经验依赖性强,需要大规模的田间形态学筛选,周期长(培育一个成熟的新品种往往需要8-10年)。

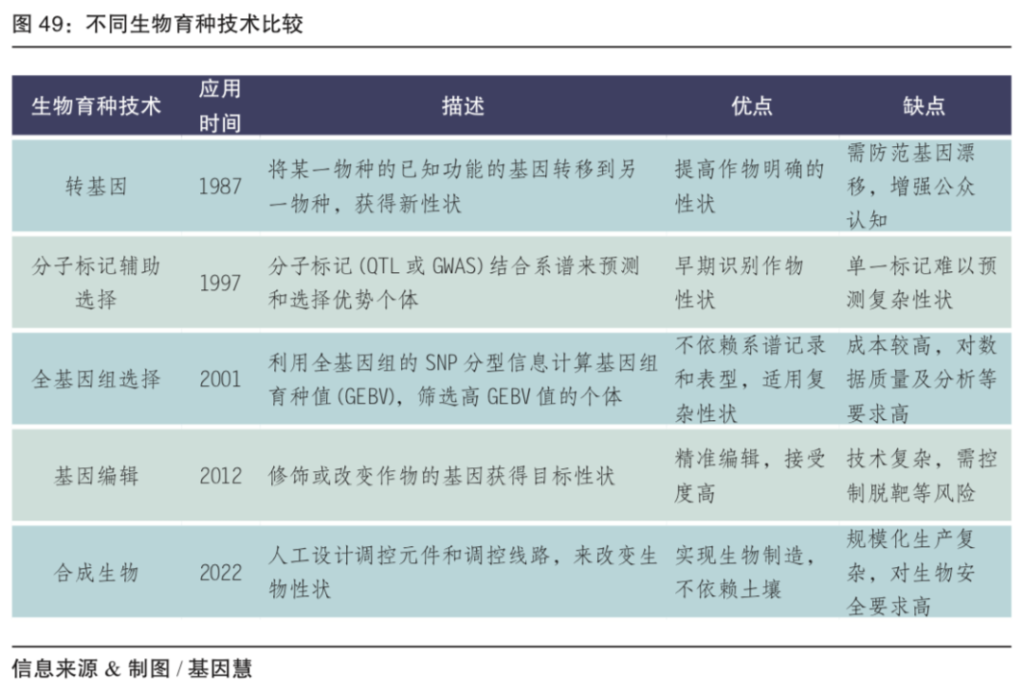

基于基因科技等生物育种,赋能育种的精准化、数字化和智能化。技术路线包括转基因(1987年)、分子标记辅助选择(Marker Assisted Selection,MAS)和全基因组选择(Genome Selection, GS)(2001年)、基因编辑(2012年)、合成生物(2022 年)等。

生物育种的技术路线以约十年一个周期进行迭代。

图:不同生物育种技术的比较

(制图/基因慧)

目前,基因编辑育种应用初步准入,合成生物育种还在技术转化阶段。全基因组选择是较为成熟的技术,从早期的低密度 SNP 芯片、高密度 SNP 芯片发展到高通量测序。全基因组选择的核心是育种方案设计、大数据建模和表型的准确性选择。

近年来,随着卫星遥感、5G、物联网、云计算、人工智能等数字技术的成熟,将生物技术、数字技术及大数据应用于育种,被称之为“育种4.0”,即智能分子设计育种。2024年3月,中国农业科学院与阿里巴巴达摩院联合发布了面向育种数据处理全流程的智慧育种平台。该平台实现了包括育种数据管理和分析、大模型大算力优化加速、人工智能算法预测亲本及优良品种的育种全流程整合。海南三亚崖州湾科技城,建立了国家南繁作物表型研究设施和大数据中心,配备高通量植物表型平台,将作物海量育种数据与先进大数据算法结合。

目前,相对热门的基因编辑工具是多个专利组合,部分存在一定纠纷。以知名的CRISPR/Cas9为例,专利取得的方式包括Broad研究所非全权方式授权(费用相对低),以及头部机构授权。这方面需要进一步加大技术研发以及知识产权的保护和利用。

五、产业

种业存在较高技术壁垒、市场准入和政策壁垒。伴随国际格局、市场需求和新兴生物技术的发展,种业目前正进入新一轮的发展快车道和产业融合中。

在全球种业经历了多次并购浪潮,目前种业形成大型跨国公司寡头垄断市场的格局,头部机构拥有从研发到销售的完整产业链,中小企业主要作为技术服务方。

图:近年种业领域的重要并购事件举例

(来源/公开资料,制图/基因慧)

全球前列的种业公司包括:拜耳(收购孟山都),科迪华(陶氏化学并购后分拆),中国化工(收购先正达)和巴斯夫(收购拜耳的蔬菜种子业务)等。

其中,科迪华在2023年全年种子销售额为94.72亿美元(同比增长6%),息税折旧摊销前利润(EBITDA)为21.17亿美元(同比增长28%)。中国化工集团旗下的中国种子集团有限公司(中种集团)2023年在国内的种业营收为52亿元人民币,新品种营收占比20%,四大作物(水稻/小麦/玉米/大豆)市场占有率约为11%。

在生物育种及数字化智能化方面,全球种业巨头有初步投入,大部分处于研发阶段。

- 拜耳是除草剂领域的领先者,目前在包含玉米、大豆在内的下一代性状育种研发阶段;

- 科迪华作为玉米种业的领先者,主要聚焦基因编辑技术育种;

- 先正达成立了1000万美元的基因编辑创新基金支持初创企业,与Harpe、慕恩生物、Tropic、Pairwise等合作挖掘新型杀虫、抗虫基因,开发新型生物除草剂;

- 巴斯夫聚焦开发利用益生菌的微生物制剂,激活植物自身免疫系统增强抗性,例如防治多种作物病害的微生物制品Serifel®贝莱斯芽孢杆菌,用于豆科作物高效固氮的有益共生菌Nodulator®特异型根瘤菌等。

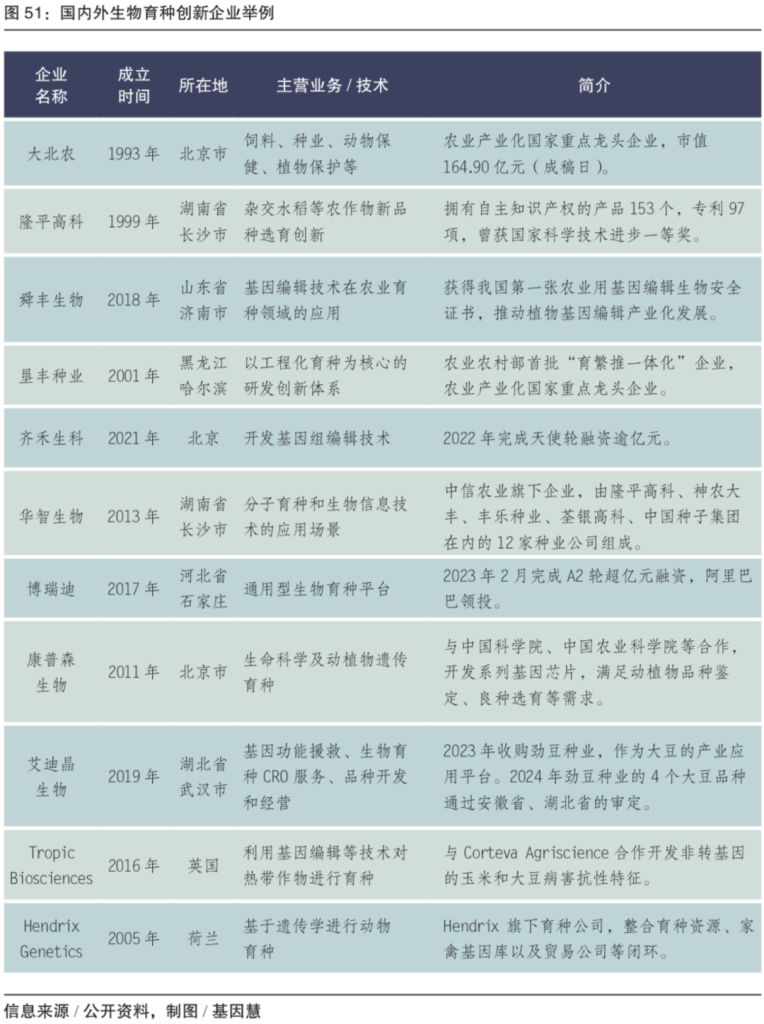

在生物育种技术创新领域,可关注的企业标的包括隆平高科,大北农,先正达,垦丰种业,华智生物,舜丰生物,博瑞迪生物,未米生物,艾迪晶生物,双绿源,齐禾生科,Benson Hill、GreenLight Biosciences、Inari、Tropic Biosciences、Hendrix Genetics等。

微生物制剂方面,可以关注领先生物、坤禾生物、慕恩生物、丽豪生物和耕天下等企业。以下列举代表企业的简介。

图:国内外生物育种创新企业举例

(来源/YourMap数据库 制图/基因慧)

我国分子育种产业起步较晚,和国际先进水平还有一定差距,核心的问题是,存在种子同质化严重、种业市场集中度不高,育种研发与成果转化存在脱节、传统巨头垄断等问题,使得目前分子育种的新兴技术市场壁垒极高,以科研市场为主。但近年在基因测序、基因编辑等技术的赋能下快速发展。

在头部机构垄断的寡头市场,高质量的原料及商业化具有较大生产空间;在基因编辑种质、基于合成生物的除草剂、新型土壤改良剂等新兴产品及配套市场,产品生产仍然是蓝海。有一点特殊的是,对于主粮以及重要饲草、经济作物等关系粮食安全和生物安全的作物,生产、流通、销售等环节的资源往往集中在头部机构。

未来值得关注的问题包括:

- 从政策端,建议进一步支持生物育种技术,鼓励第三方分子育种技术服务方参与重大平台,协同打造有竞争力的生物育种产业链;在新《种子法》的施行基础上加大知识产权的保护;支持科普提高生物育种的公众认知和接受度。

- 从产业端,包括小麦、玉米、大豆等作物的基因编辑安全证书将陆续发放,将推动育种商业体系完善,在抗虫、耐除草剂等之外研发更多新型性状。基因慧预计这将吸引种业公司进一步并购,推进育繁推一体化。

- 从技术端,联合生物技术以及育种科研机构,构建现在分子育种的创新闭环,包括:种质资源的规模化表型鉴定及全基因组基因型鉴定,精细定位和克隆重要性状的关键基因,基因编辑等底层关键技术的研发,应用于微生物菌剂、除草剂以及土壤改良的合成生物相关技术,集合人工智能等数字技术及大数据的生物计算将逐步成熟,应用于生物育种的全流程。

【致谢】

感谢黄荷凤院士、卢光琇教授对蓝皮书作序推荐。感谢星云基因、华大智造、赛福基因、鹍远生物对《基因行业蓝皮书(2024-2025)》的大力支持,使得蓝皮书公开免费发布和传播。

【说明】

《基因行业蓝皮书》由基因慧联合合作伙伴向公众免费、公开发布电子版及纸质版,均未对外销售或授权任何第三方销售。

《基因行业蓝皮书2025》启动合作

连续第八年发布,首发中英双语版

90%的头部基因机构曾参与合作

欢迎企业/园区/学会等联合发布

联系:lily@genonet.cn

基因慧蓝皮书系列发布情况举例

作序专家

黄荷凤院士

卢光琇教授

作序专家

詹启敏院士

作序专家

陈润生院士

作序专家

欧阳颀院士

元英进院士

杨焕明院士

樊春海院士

作序专家

樊嘉院士等

作序专家

樊嘉院士等

作序专家

宁光院士、国家信息中心新兴产业处副处长张振翼等

作序专家

陈润生院士等

作序专家

张泽民教授

作序专家

国家卫健委医药卫生科技发展研究中心原主任李青等

作序专家

国家卫健委医药卫生科技发展研究中心原主任李青、WHO遗传病社区控制合作中心黄尚志教授

【声明】为了推动生命科技普惠和生物产业发展,基因慧秉持专业、赋能、中立的立场收集、分析及发布相关行业信息;但由于时效性及技术迭代特殊性,所刊登内容仅供研究参考,不作为临床诊疗及投融资等决策依据。本文相关信息不代表基因慧的观点。基因慧平台刊登的原创内容的知识产权为“基因慧”商标拥有者及相关权利人所有;欢迎转载,转载请申请并注明来源。欢迎在基因慧平台合作推广先进的技术、产品及市场成果以及产业规划、行业咨询及市场调研。

基因慧

通过专业咨询平台,提供独立市场洞察解决方案,助力卓越市场表现和生物产业融合普惠。

773篇原创内容