基因慧 大咖论健 2017年12月26日20;25

关键词:精准医学 基因检测 大咖论健

大约用时:6分钟

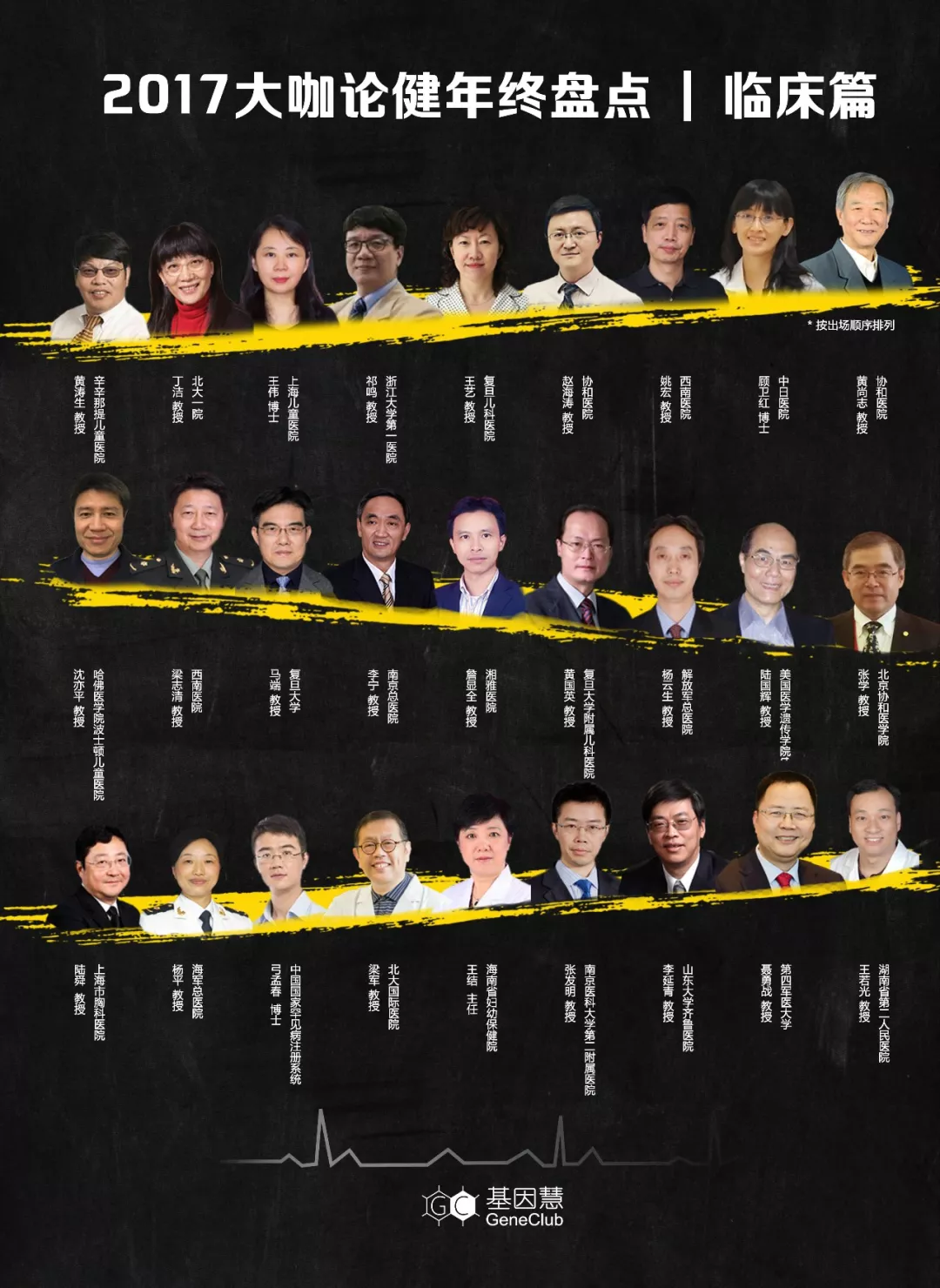

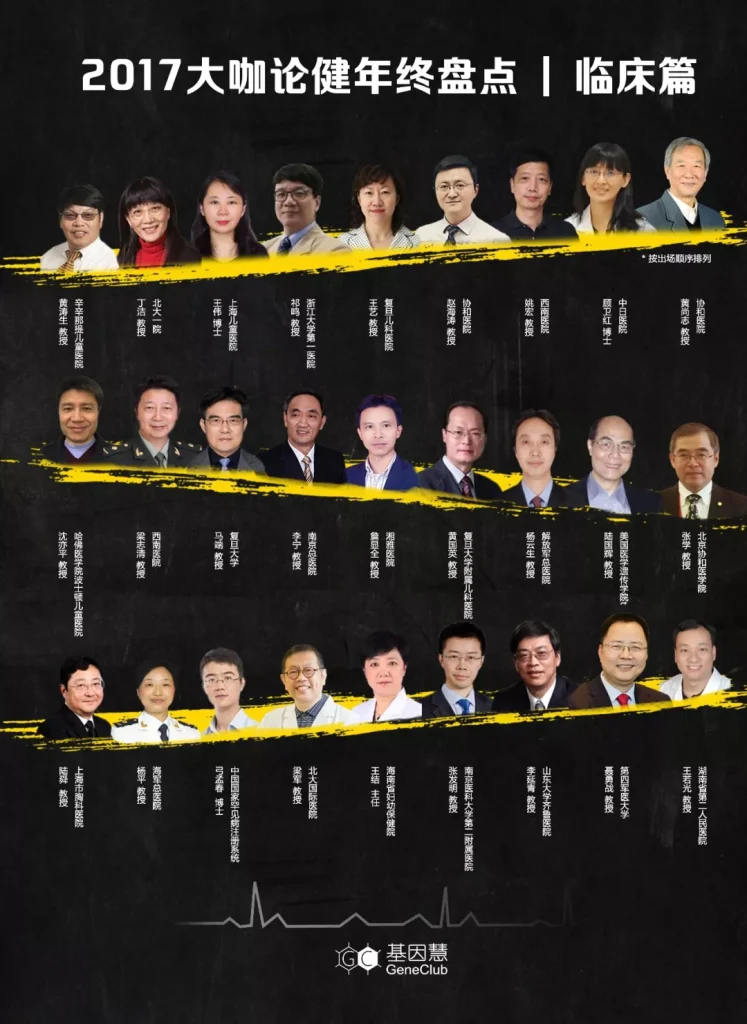

《大咖论健》专栏一周年啦!基因科技如何落地临床?如何减小遗传学家、生物信息工程师、临床专家之间的距离?过去一年,基因慧策划组织了66期《大咖论健》,邀请了70位产学研资政的专家参与行业讨论。值此年度盘点(技术篇,投融资篇,产业篇),我们整理了27位精准医疗临床大咖专访合集(同时将集结到2017年基因行业报告中)和您分享,欢迎在文末留言分享您的心得。

嘉宾寄语

黄尚志 | 顾大夫 | 姚宏 | 赵海涛 | 王艺 | 祁鸣 | 王伟 | 丁洁 | 黄涛生 | 沈亦平 | 梁志清 | 马端 | 李宁 | 詹显全| 黄国英 | 杨云生 | 陆国辉 | 王若光 | 张学 | 聂勇战 | 李延青 | 张发明 | 王洁 | 梁军 | 弓孟春 | 杨平 | 陆舜

临床大咖语录

黄尚志 教授

基因分析变得快捷,数据筛选变得高效,同时检测结果的临床解读是难题。让科学进步变成落地的惠民行为,是遗传咨询的使命。

顾卫红 博士

中日友好医院

基因检测与临床应用的连接,包括专业技术和流程的连接,体现在导诊和转诊体系建立,医学信息化解决方案、基因检测结果解读。其中CHPO为临床表型标准化以及与基因型的连接提供了一个接口。

姚宏 教授

没有哪一种遗传病像唐氏综合征一样适合群体筛查。NIPT是筛查,介入性产前诊断是诊断。CMA、NGS产前诊断技术应用仍然需要不断优化。

赵海涛 教授

北京协和医院

精准医疗促进肿瘤研发模式成熟,将疾病诊疗的关口前移。肿瘤学研究的发展、分子靶向药物、免疫检查点类药物和免疫细胞治疗成为目前肿瘤治疗的新希望。

王艺 教授

基因检测在临床应用上的可行性和空间是很大的,特别是在复杂疑难疾病的实体性诊断和靶向治疗上。在基础研究-药物发现-临床方案的闭环上,精准医学起到很好的纽带;同时宣传和培训还不够。

祁鸣 教授

浙江大学第一医院

欧美国家的经验和教训告诉我们,基因诊断需要“专业人员、场地和产品”的实验室主任负责制体系,从业人员需要经过行业机构的培训、认证和规范化。

王伟 博士

产前诊断和PGD除了临床诊断外,需要依据遗传学上的100%的确诊。遗传咨询师、遗传医生和临床实验诊断人员需要更明确的定位和衔接;临床遗传医生必将走向更加专业化、专科化,契合国家提倡的分级诊疗政策。

丁洁 教授

北京大学第一医院

我之所以两次在“两会”期间提交罕见病的提案,是因为罕见病诊疗体现现代化医疗水平和人文关怀程度,罕见病研究对发现疾病机制有特殊贡献,是精准医学很好的切入点。

黄涛生 教授

目前致力于研究线粒体相关的致病基因和替代治疗。西方国家的精准医疗从医生端开始,和国内差别较大。线粒体替代治疗促成世界上首例“三亲婴儿”的诞生。

沈亦平 教授

哈佛医学院波士顿儿童医院

医学遗传专科是美国二十四个专科当中最年轻的一门医学专科,十多年来从边缘学科转变为中心学科。“我”所在临床实验室引领了染色体芯片应用于常规临床诊断。近年我会参与国内临床遗传医师、遗传咨询师和实验室主任等人才的培养。

梁志清 教授

卵巢癌是妇科常见的三大恶性肿瘤之一,病死率居妇科肿瘤首位,其中有15%~20%属于遗传性卵巢癌综合征。这里介绍了传统干预、靶向治疗和阻断向子代传递。

马端 教授

复旦大学

精准医学已成为出生缺陷有效防治的手段,主要应用在致病因素明确的染色体疾病、孟德尔遗传病和线粒体病、部分代谢与靶点明确的个性化给药以及个别易感基因明确的多基因疾病预警,就适用疾病数量而言还需探索。遗传咨询培训推动精准医学发展。

李宁 教授

开展肠道菌群功能组学,基因组学及代谢组学方面的协同研究,需要基础研究者,临床研究者乃至相关产业及技术转化人员的共同探索,这样才能更好的造福患者。

詹显全 教授

中南大学湘雅医院

肿瘤个性化医学和精准医学一定是个系统工程,不是只要技术上解决了就行了, 而是需要多方的支持。

黄国英 教授

高通量测序能在很短时间内就分析出一个人整个基因组内所有的突变和结构变异,配合其他细胞学、遗传学的检测结果,解读出病患的临床表型和多基因变异以及不同变异组合之间的联系,从而达到提高诊断精确性、治疗针对性的目的。

杨云生 教授

解放军总医院

目前的重大慢性疾病都不能说与消化道微生物没关系,但是每个疾病的贡献度多大,病因和结果的相互转化和机制是什么;在不同疾病的阶段,微生物在消化道里面起了多大的作用,是否一致等等还不清楚。 现在多数还处于一种概念阶段,后面还需要去证实,需要更多的人群更多的样本,去研究越来越精确的关系。

陆国辉 教授

在产前诊断临床专业里,理论和实线结合很重要。把基因组检测与临床紧密结合在一起,为患者解决问题是硬道理。

张学 教授

北京协和医学

遗传病诊断治疗需要有扎实的医学遗传学功底。先要打好基础才能做好医学遗传学临床服务,包括遗传病的产前诊断。

王若光 教授

学术体系的进步不是一本书就能涵盖的,还需要结合互联网等手段随时输出最新的前沿技术和进展,实现更广泛的动态传播。

聂勇战 教授

第四军医大学

小鼠研究对人的治疗有很大帮助,在肿瘤研究中,我们要在动物水平搞清楚每一个基因的变化,包括基因的重要性,作用机制。用小分子或者抗体将基因活性抑制,就是现在的靶向治疗,但找一个合适的靶点仍有难度。

李延青 教授

基因测序技术的出现和应用使得功能性胃肠病与肠道微生态的研究进入了新阶段,其间的关系正在随着研究的深入而逐渐被揭示。

张发明 教授

南京医科大学第二附属医院

我相信,肠道微生态制品治疗(包括粪菌移植/粪微生态移植、配方菌群移植以及未来出现的新的微生态治疗技术)将会在未来得到更多的认识和应用。

王洁 主任

出生缺陷防控是政府乃至整个社会的一件大事,在2000年,儿童0-5岁出生缺陷的死亡率是11.8%,到2011年的5.6%,这个数据从两位数变到了一位数是非常不容易的,政府在其中做了非常多的努力。

梁军 教授

北大国际医院

现在我们的免疫治疗遇到了一些问题,比如我们的免疫治疗如何能达到精准,怎样去很好的寻找获取(免疫治疗),怎样与其它治疗比如靶向、化疗、和放疗等联合治疗,这是我们不断去探索的重点和方向。

弓孟春 博士

我们尽可能将其做得具有权威性,提供一个各方都可以检索和查询的可信赖的平台,使得每家机构在做决策的时候有一个参考的依据,国家罕见病注册系统的使命就在于此。

杨平 教授

海军总医院

我们面对的主要是肿瘤晚期和转移复发的肿瘤病人,这些病人的免疫功能都是有缺陷的,因此肿瘤才会复发转移,所以免疫治疗在恶性肿瘤,尤其是晚期病人起着非常重要的作用。

陆舜 教授

过去的十年是肺癌最激动人心的十年,因为在这十年里,我们的治疗技术从组织学分型迈向了基因分型,新的肺癌治疗手段层出不穷,靶向治疗给肺癌领域带来了革命性的变化。

【编者后记】精准医学始于临床需求,归于临床应用。通过早期的PCR、芯片到测序、图谱等技术,基因科技将分子生物标记数字化,在未病以及疾病早期进行精准预防、诊断和治疗——DNA序列帮助医生实现“大医治未病”。落地的应用从早期的无创产前基因检测、遗传病诊断到肿瘤用药伴随诊断,未来有望实现遗传性疾病(包括狭义的遗传病和遗传性肿瘤)的筛查、基因治疗、基因编辑、基因合成等。技术的迭代更新时,需要临床一线工作者对技术的关注以及产业对临床的重视,协同创新,共享共建。基因慧将持续邀请更多的临床专家分享前沿精准医疗和数字健康的应用探讨,欢迎参与和关注。

注:以上信息仅代表嘉宾观点,不代表基因慧立场。仅供参考。欢迎参与。联系我们:info@genonet.cn,400-088-7466

编者:尘灰 校对:Candice 审核:芒果

相关阅读