基因慧 2017年10月14日21:18

关键字:DNA测序 行业展望

用时:约3分钟

来源:Nature | 编者:尘灰&Cindy | 校对:芒果

40年前,Sanger DNA测序方法诞生;31年前,ABI推出全球第一台毛细管分析测序仪(310型);11年前,Illumina收购Solexa,次年Roche收购454,3年后BGI南下深圳,一举购得128台二代测序仪Hiseq 2000,开启国内基因大规模产业化大幕。

四十年的技术发展,十年的产业化,进入2017年产业赛道布局成熟期和资本化前期,从技术驱动转向应用驱动。恰逢其时,《Nature》连发两文,细数DNA测序的40年发展和未来展望,作者包括NIH美国国家人类基因组研究所所长Eric D. Green,美国加州首席科学官Edward M. Rubin以及华盛顿大学医学与基因组科学荣誉教授Maynard V. Olson。基因慧翻译整理如下,供同仁参考,欢迎留言讨论。

1DNA测序技术的发展

DNA测序的应用和范围在过去几十年中不断扩大,主要原因之一是测序技术的不断优化。

1977年Sanger测序方法诞生,1990年ABI推出全球第一台毛细管分析测序仪(310型),上世纪九十年代初,几乎所有的DNA测序操作主要采用半自动化毛细管电泳Sanger测序。(编者补充:2007年ABI推出SOLiD新一代测序平台大大提高了通量,2008年 Helicos BiosSciences推出第一台单分子测序仪打破短片段读长的局限,2010年Illumina发布Hiseq 2000大规模降低测序成本,2012年Oxford Nanopore发布MinIon手持测序仪,测序技术及其平台发展逐渐在效率和应用范围上不断突破)。

(图:历代测序仪比对,排名不分先后,图授权引用自华大智造)

如果DNA序列是随机的,则任意大的基因组可以仅基于片段重叠组装完成。然而,它不是随机的,而且重复序列和技术偏差的组合使得不可能单独从千碱基级读取获得高质量的大基因组装配。需要附加信息,包括:

- 基于遗传多态性分离的遗传图谱,提供关于染色体规模的序列顺序的正交信息。

- BAC被克隆的物理图谱,限制酶“指纹图谱”来识别重叠并排列成跨越基因组的“平铺路径”。克隆被单独霰弹枪测序和组装,从而彼此隔离不同的重复拷贝,然后进一步排序和组装。

- 由Ansorge于1990年引入的配对序列测序,包括对近似已知长度的DNA片段的两端进行测序,有效地连接那些末端序列。

将人类基因组的大片段克隆到细菌人造染色体(BAC)中,对于更大的基因组的测序工作,显而易见地提高了效率。这是在20世纪90年代实现的。值得改进的是:

- 从染料标记的引物转变为染料标记的终止子,其允许一个而不是四个测序反应;

- 更容易掺入染料标记的终止子的突变T7DNA聚合酶;

- 线性扩增反应,大大降低了模板需求,促进了小型化;

- 基于磁珠的DNA纯化方法,简化了步骤的自动化步骤;

- 对双链DNA进行测序,能够使用质粒克隆并因此使用配对末端测序;

- 毛细管电泳,消除凝胶的注入和加载,简化荧光信号的读取;

- 采用工业流程以最大限度地提高效率并尽可能减少错误。

2DNA测序的临床应用

测序的临床应用要求大大超过目前对遗传变异的解读能力,这部分解释了为什么临床医学尚未完全接受全基因组测序。尽管如此,还有一些领域已经证明了DNA测序在临床上非常有意义:

- 基于个体癌症中存在的基因突变对靶向治疗的建议;

- 通过对肿瘤释放的循环细胞或无细胞DNA的测序进行无创诊断或监测;

- 鉴定可能作为“个人疫苗”新生儿的癌症特异性的蛋白质变化。

其中对临床影响最突出的无创产前检测。科学家估计,全世界每年大约有四百万到六百万孕妇正在通过外周血游离DNA对胎儿的21三体综合征进行诊断(编者注:这个数字比较保守,目前根据公开资料显示,国内两大上市公司:BGI的无创产前检测样本量达200万份;贝瑞基因近100万份),而十年之内,这个数字将超过1500万。基于此分子标志物的检测未来可能推出新无创的、易执行的、对DNA浓度要求较低的应用。

DNA测序也加深了我们对癌症的理解,通过DNA测序揭示了癌症的异常遗传异质性,有效地进行分子分型甚至癌症疫苗的研究。在肿瘤学方面,人们投入越来越多的资金用来发展液体活检。不难想象这样的基于序列的癌症检测成为常规的筛选工具,像Pap涂片和结肠镜检查一样。针对特定的突变,而不是针对肿瘤类型,液体活检可以指导干预和治疗。

3供应链效益提升,需求上升

DNA测序行业将像计算和摄影行业的模式一样,随着技术迭代,更加便宜、方便,好用,应用将会增加,需求将会上升,从科研市场进入临床、消费级市场和其他领域,“供应越多则需求越多”。

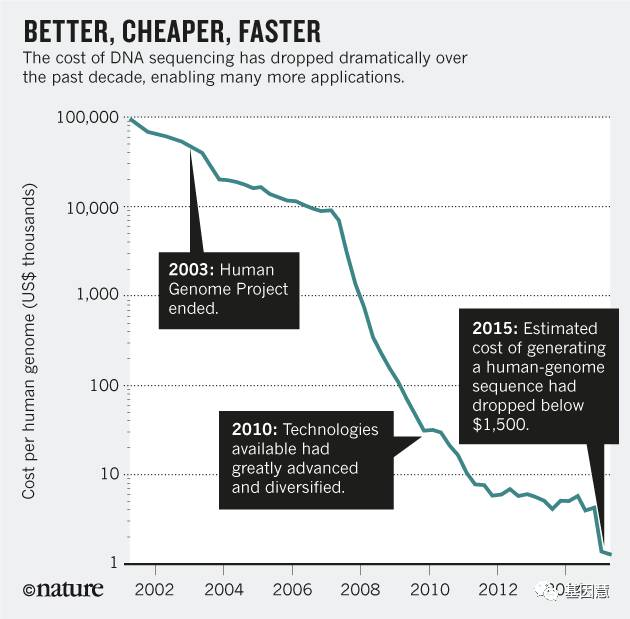

图:DNA测序越来越便宜、快速和高质量。2015年全基因组测序(WGS)成本低于1500美元(编者:BGI的WGS最新价格600美元)。图来自国家人类基因组研究所

20世纪90年代,对人类基因组进行测序的想法似乎令人望而生畏。现在,遗传学家希望为地球上的所有人(和生物)提供DNA序列,以及每个发育阶段,健康和疾病中每个组织中的每个细胞。与此同时,考古学家、分类学家、生态学家、微生物学家和进化生物学家正在寻求分析所有生物(和灭绝)物种甚至整个生态系统的基因组。

显然目前对DNA序列数据的分析和解读仍然是瓶颈。但是,新的信息学方法和大量数据集正在显著改善这一现状,作者预测大量DNA序列数据集与表型信息相结合将使研究人员(更加精准地)推断基因组序列编码的生物学功能。

4更宽广的应用前景

多年来,DNA测序的平台发生了巨大变化。 然而,相比其他技术,例如智能手机、互联网、数字摄影都表明真正的革新是应用,而不是新技术。作者确信DNA测序将会彻底改变医学领域。

随着测序技术的更便宜、更快和更高质量,DNA测序的应用不仅限于医疗方面,特别是手持式DNA测序仪的面世带来更多想象,拓展了应用边界,包括:

- 流行病学家可以在偏远的山区(使用手持DNA测序仪)检测空气,水,食物和动物和昆虫病原载体的基因检测;

- 公共卫生专家可以通过对城市垃圾中微生物的DNA测序来辅助预防和控制传染性疾病;

- 海洋生物学家通过宏基因组学等技术来监测海洋生态健康(编者注:以及海洋动植物分子育种);

- 法医可以法医实验室之外通过DNA检测确定嫌疑人身份,发展酒精探测器一类的便捷工具;

- 在普通人的家庭里,DNA测序仪或者成为下一个智能设备或连接入口。

5DNA测序的挑战和展望

过去四十年实现了对DNA分子数据的解析,如今核心及挑战逐渐转化成为对元信息(meta-information) 的解读。只有涵盖百万人多年的包括医疗记录的大规模数据才能满足临床上对元信息解读的巨大需求。这是DNA测序最大的挑战。包括美国国家精准医学研究委员会,欧洲生物银行的组织机构(编者:以及中国的科技部精准医学计划、国家基因库等)都在进行着积极的准备。

同时,我们已经见识到,DNA作为存储介质,可以存储GIF文件,未来存贮于硬盘或云端的大量数据信息都可以存储在DNA这个天然、高效的载体;DNA计算机通过生物特性来模拟电子元件的信号已见雏形。未来对DNA测序的需求也可能不再仅仅意味着医疗健康,还包括信息存储、计算以及其他可以想象的真正的生物加上信息的美妙融合。

【编者注】随着DNA测序技术的发展,推动基因产业化和应用拓展,带领生命经济的腾飞以及人们对于数字健康的认知。从科研投入、技术转化、资本注入和产学研资政的多方参与,推动基因产业进入黄金十年。我们可以期待以基因测序技术为节点的数字健康产业,将生物和信息融合,带来医疗行业的供给侧改革,同时给人工智能等新兴技术提供优质的输入数据集,对原有的产业升级和新兴技术的整合,是这个产业持续性创业和增长的源泉。

参考资料:

1. The future of DNA sequencing,Eric D. Green et. al,Nature, 11 October 2017

2. DNA sequencing at 40: past, present and future, Jay Shendure et. al, Nature, 2017

行研咨询

投创未来 数字健康产业格局 | 36位CEO年中总结 | 微生物组 | 基因科普 | 肿瘤精准医疗 | 合成基因组 | 罕见病 | 液体活检共 | 全球46家基因云平台 | 2016年基因行业投融资总结 | 基因慧为《基因组革命》作序 | 12家上市公司Q2财报 | 24家基因相关上市公司盘点 | “基因+X”跨界产业分析 | 2016基因行业技术热点

明日之星 华大基因 | illumina | 贝瑞基因 | Embark | Veritas | 23andMe | Celularity | Helix | 誉衡基因 | GeneDock | iGeneTech

大咖论健

临床篇 政协委员北大一院-丁洁 | 复旦儿科医院-黄国英院长 | 北大国际医院-梁军院长 | 协和-黄尚志 | 中日医院-顾大夫 | 陆国辉/王若光/张学 | 哈佛医学院-沈亦平 | 南京总医院-李宁 | 辛辛那提儿童医院-黄涛生 | 解放军总医院-杨云生 | 浙大一院-祁鸣 | 复旦儿科医院-王艺院长 | 齐鲁医院-李延青副院长 | 西南医院-梁志清 | 湘雅医院-詹显全 | 华大基因-王威 | 王奕鸥 12位基因诊断大咖 产业篇 华大股份CEO-尹烨 | Illumina 总经理-赵瑞林 | 明码生物-孙洪业 | 奕真生物-赵奕宁 | 泛生子-阎海 | 海普洛斯-许明炎 | 思路迪-熊磊 | 红杉中国-杨云霞 | 松禾资本-张云鹏 | 柴映爽 | 瀚海基因-贺建奎 | 精准基因-张浩 | 锐翌生物-秦楠 | Veritas -赵奕宁 | 京东云王直 | 阿里云林河山 | 荣之联-王东辉 | WeGene-陈钢 | 基云惠康-郝向稳 | 23魔方-周坤 | 12位产业界CEO专访 科研篇 华西医院-魏于全院士 | 高福院士 | 转化医学联盟主席-李继承 | 国家生物医学分析中心-杨瑞馥 | 北京基因组所-方向东 | 复旦大学-马端 | 上海交大-施奇惠 | 癌症科普作家菠萝 | Sidney Kimmel 癌症中心-杨虎山 | 国家基因库-沈玥 | 南方科技大学-戴俊彪 | 国家基因库测序仪研发-蒋慧 | 生物大数据-鲁兴华

基因三人行

临床基因检测 黄尚志/顾大夫/王奕鸥 | 生物云平台 华大基因/明码生物/聚道 | 肿瘤精准医疗 协和/吉因加/优迅医学 | 微生物组 陆祖宏/热心肠先生/赵柏闻 | 个人基因组 陈钢/郝向稳/汪亮