基因慧 2019年08月20日13:39

基因慧关键词/基因行业盘点 文/基因慧 2019年过半,基因产业黎明前静悄悄。行业技术递进同时转化放缓,投资频次同比锐减,加速洗牌;而国内过亿元融资有7起,二级市场仍持较高信心,多家Pre-IPO和并购进行,下一拨浪潮正在酝酿,行业发展的本质是什么?谁在创造风口?(欢迎留言讨论,完整文章及精彩留言将刊登在基因慧将发布的《碱报》01期PDF。)

图:图书《这里的黎明静悄悄》封面(来自互联网)

划重点

本文内容较长,列明目录如下:

1. 基因产业的内在基石和外在框架

2. 基因产业链的“变”和“不变”

3. 2019(上)基因行业投融资图谱

4. 旧边界的打破,新赛道的崛起

5. 并购浅析

6. 上市企业数据浅析

7. 准上市企业浅析

8. 未来发展趋势的思考

产业的历史往往都是惊人的相似,故事往往不是一开始就写好的。

1994年,随着网景浏览器及万维网的出现,互联网模式使当时的人们欢欣鼓舞看到对广告业、销售、通讯、出版等的革新,随即掀起互联网网络基建、软件及门户网站的浪潮。仅仅6年后,互联网泡沫破裂,上万亿美元市值湮灭。

从另外一个维度,网易是当时国内三大门户网站最惨的,如今转型最快;曾经的电子商务旗舰8848如今杳无踪迹;腾讯最早想给电信做网络寻呼系统;阿里巴巴最开始做企业黄页;奇虎360最开始做社区搜索。

基因产业是否也将经历类似的浪潮?

基因行业因人类基因组计划得到官方关注,由于NGS技术得到效率提升,随着2007年Illumina收购Solexa、华大基因(BGI)从中科院体制脱离南下深圳成立民企企业(2019年更名为“华大”,即BGI Group),2008年ABI与Invitrogen合并为Life Technologies(后者被TMO收购)等系列事件,开始正式进入大规模产业化。12年历史的高通量基因产业,在测序生产上虽超摩尔定律提升,但仍是个少年尚未成熟。2019年半程,在2015-2018年的“热钱”过后,进入洗牌期,下一个浪潮正在酝酿。

一 基因产业的内在基石和外在框架

2019年春节过后的第二周,国务院发布《粤港澳大湾区发展规划纲要》,其中生物技术列为四大新支柱产业之一,基因检测作为十大重大产业项目之一,与5G并列。这之前发布的《河北雄安新区规划纲要》里,“现代生命科学和生物技术”作为五大产业发展重点之一。基因产业的战略高度被再次印证。

紧接着,地方政府的经促局分拆出分管新兴产业的科技局之际,“生命健康办”这个新的机构名称开始诞生。当奥巴马政府2015年提出的“精准医疗”演变成“全民健康”后,国内“精准医疗”热了4年,改头换面成“生命健康”,这并非跟随,“预防为主”一直是我国1997年多个卫生文件的纲领,而在近年取消以药养医、医保池化的契机下,2019年7月15日发布的《国务院关于实施健康中国行动的意见》正文第二句便是:

“预防是最经济最有效的健康策略”。

这份重要文件阐述“预防”,除了传统的营养保健外,特别提出维护全生命周期(尤其是妇幼老年人群)和防控重大疾病。这实施过程中的新元素是“生命信息”,基于此进行新生儿筛查、建档、出生缺陷筛查、老年癌症及其他疾病早诊早筛。在生命信息的分子层面,从早期“终端”的蛋白标志物,重点偏向到“初始端”的基因组,其次包括微生物组、代谢组等。

这是下面和未来所有故事的内在基石,那外在框架呢?

今年,美国短期国债与十年期国债收益率曲线倒挂,经济下行之势亟需寻找新的增长点。同时,在全球地缘政治下,贸易摩擦并非一时兴起。今年5月美国公布的消息里,诊断试剂列入加征25%关税税率的商品范围,而在基因产业里,仪器折旧和试剂耗材占据成本的1/3以上,这在2016年之前几乎完全依靠进口,尤其是测序仪。在高精密仪器产业链的匮乏条件下,国内基因龙头华大很早提出独立研发测序仪未果,而之后通过并购Complete Genomics完成这个核心环节的从跟跑到并跑,在国内开启一个新兴产业,这是后话。

回到2016年之前,尽管发布的SCI封面文章贴了一墙又一墙,凭此,客户上岗,企业上市,但依赖的是举地方政府之力为一个又一个新物种的基因组素描,核心投入是测序生产,核心标准是SCI文章和科研评价体制,尚未做到单点深耕,因此转化较慢,以目前仅仅成熟的两个应用之一NIPT(无创产前基因检测)为例,来自香港中文大学的卢煜明自1989-1997年的八年科研,2007-2010年的三年验证,才成为如今为超过千万名孕妇服务的“爆款”产品。其他诸多赛道仍需要基础科研、转化体系以及完整产业链的建设和结合。

基因产业是科研、临床、工业和产业结合的必然,同时反哺建立知识产权、临床应用、工业智能和新兴产业集群。在已有基础上,基因产业是我国除了高铁、5G之外可以引领世界的不可多得的产业机遇之一。这是基因产业发展外在框架其一。

上述“其一”如果过了,容易举民族大旗而陷入自闭,且不谈国内研发、产品设计等高端人才匮乏,论核心公共数据库、投融资及测序仪芯片,均依赖全球科研圈及产业链合作。好在我们看到了其二:产业合作及金融开放。

近年,Illumina、Thermo Fisher(赛默飞)、 Roche Diagnostics (罗氏诊断)与多家本土企业展开战略合作,包括设备OEM、产品设计及授权等。而Roche收购Foundation Medicine(FMI)后,在之前与明码生物科技合作难产后,牵手迪安诊断将旗下FMI的肿瘤基因检测引入中国。在PacBio宣布将被Illumina收购后,专注纳米孔三代测序的Oxford Nanopore(ONT)快速拓展中国市场,并与希望组结成战略联盟。

上海继引进特斯拉后,日前宣布争取允许外商投资人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用(“争取”的语气或需和“人类遗传资源管理”政策相符)。Illumina也于日前以“因美纳”中文品牌完成了因美纳(中国)科学器材有限公司的注册,可以开展人民币业务,并将试运营旗下的中国配送中心。在投资上,药明康德旗下的毓承资本(WuXi Healthcare Ventures)与通和资本合并为通和毓承(6 Dimensions Capital)投资了超过20家海外企业,包括知名的23andme、FMI、DNAnexus等。华大旗下的基金也正布局投资海外。而吸引海外资本上,老牌投资公司Temasek(淡马锡)和Arch Venture Partners是各赛道代表企业明码生物科技、基准医疗、启函生物的股东。无论是港股新政还是科创板,均对生物科技类企业伸出了橄榄枝。

二 基因产业链的“变”和“不变”

在以上的内在医药卫生改革的内在基石以及产业改革、金融开放的外在框架下,我们回到产业内部看看其中的“变”和“不变”。从产业链由上往下简要分析。

上游的基因数据生产上,自2016年量产测序仪后,华大智造(MGI)势如破竹,作为华大集团的核心部分在首轮融资2亿元后,快速布局包括日本、南非、东南亚、北欧等海外市场,2019年1月,MGI宣布突破1000台,直接影响到Illumina Q1销售量。同时,也要看到,基于纳米孔测序(三代测序)的新公司陆续进场,包括安序源、齐碳科技等。瀚海基因更名为真迈生物(GeneMind)旗下GenoCare 1600单分子基因测序仪在2月通过医疗器械注册检验,8月正式进入临床试验阶段。而被传受邀收购的Oxford Nanopore与希望组建立战略联盟,并可能在国内深入扩张,与二代测序或将展开正面竞争,可以推测华大没有选择地将研发或收购三代纳米孔测序。不变的是,未来的基因产业将由类似阿里巴巴这样体量的几个集团分庭抗礼,而测序仪的地位如同支付宝。这将是重资本布局和头部企业竞争尤为关键的部分;变的是,垄断尤为尚早,在当前也不被允许。除了测序仪外,数字PCR和核酸质谱将与之互补(见下文)。而占据较大成本的试剂消耗,早年的头部企业垄断正在打破,例如对标Agilent的艾吉泰康和BIOPTIC(后者厚泽生物代理)。

中游,核心是数据采集、生物信息分析软件和遗传咨询解读。各大科技或临床测序服务公司所称的样本优势,存在着热点病种同质化和缺乏临床表型信息两大问题。这点上,一方面有IT背景的例如荣之联、神州医疗等通过投资等方式进场,但方案尚不成熟;另一方面有药厂背景的例如仁东医学、明码等发展迅速。未来这类混合背景的公司会增多,例如先声诊断、众安生命等。生物信息分析软件方面,近年尚未出现类似GATK,Annovar的代表软件。目前这方面发力的主要是DNAnexus,SevenBridges等老牌生物信息公司以及国内的阿里云、华为云、英特尔等云计算及IT公司,尚未受到国内产业重视。但监管逐渐对基因报告环节加强规范后,消费级及临床级疾病预测建模上,软件及基因云平台知识产权这将成为企业核心竞争力之一,特别是Github等开源社区被官方裹挟后。笔者参与过国内第一代基因云平台的开发,深有体会。

在遗传咨询解读上,人才匮乏是老生常谈,因此是监管的最大风险点,出现部分不良企业没有检测而出报告的隐患。目前民间的遗传咨询培训班对此进行了有效的科普,但报名和考核门槛设置不高,仍需完善机制,今年5月,国家卫健委主办的遗传咨询能力建设专委会成立,不少专家呼吁建立遗传咨询相关学科及专业。未来,结合更多的数据及知识库,数据分析结合大部分的遗传咨询环节将形成一体化软件或一体机,虽然这是很多医生无法接受的,但只有这样才能标准化和规模化,而专家在软件建设上作为标准输入者和受益者。

下游的应用上,目前成熟应用仅包括NIPT和DNA司法鉴定,产品研发和设计仍需加大投入。

绝大部分企业专注于打开商业渠道外,更多是报证,特别是肿瘤Panel,这个领域走在前列的燃石医学完成C轮融资,世和基因在筹备上市,诺禾致源已于去年12月发布招股说明书(目前处于静默期),吉因加和华大肿瘤的报证好事将近。其火热原因,是此类Panel价值是用药伴随诊断(用药指导),而相应的免疫治疗药物新药研发加速(见下文)。同时,我们也应注意到,癌症早诊及早筛仍处于风口的估值,特异性和敏感性仍需优化。

即便在成熟的NIPT赛道,纵向技术和应用上仍有拓展的空间。Illumina在2019年8月推出全基因组非整倍体的第二代NIPT产品VeriSeq v2,优迅医学和贝瑞基因等拓展NIPT plus,华大在孕期193万孕妇无创产前基因筛查发现孕期肿瘤,综合PPV为75.0%,横向的市场拓展上,一方面华大在深圳、长沙以及日前的河北省以地方政府合作模式形成局部垄断;另一方面,市场竞争逐渐下沉到二三线城市。但长期而言,B2G模式或终将走向B2C。消费级(DTC)基因检测方面,Illumina在5月宣布不持有Helix任何权利同时退出董事会,后者在2019年第一季度收入仅100万美元,从B2C转变为社会/政府合作的群体基因组项目,类似Google Verily。WeGene除了砸钱投入综艺节目植入等流量广告外,建设临床基因检测实验室,并和多家科研机构展开群体基因组项目,产品重点也从芯片转向WGS,与投资方华大形成上下游紧密合作。而房地产数据出身的23魔方宣布“零元检测”服务,烧钱攒数据和品牌,形成DTC领域纵向和横向两大战略,尚不分胜负。

其他新赛道见第四部分。

三 2019上半年的基因行业投融资图谱投融资数据是最有力的产业发展线索之一。这里,基因慧一如既往和您分享年中投融资图谱(往年投融资分析见下文“拓展阅读”的推荐)。

图:2019年1-6月国内外基因行业投融资盘点(来源:基因慧)

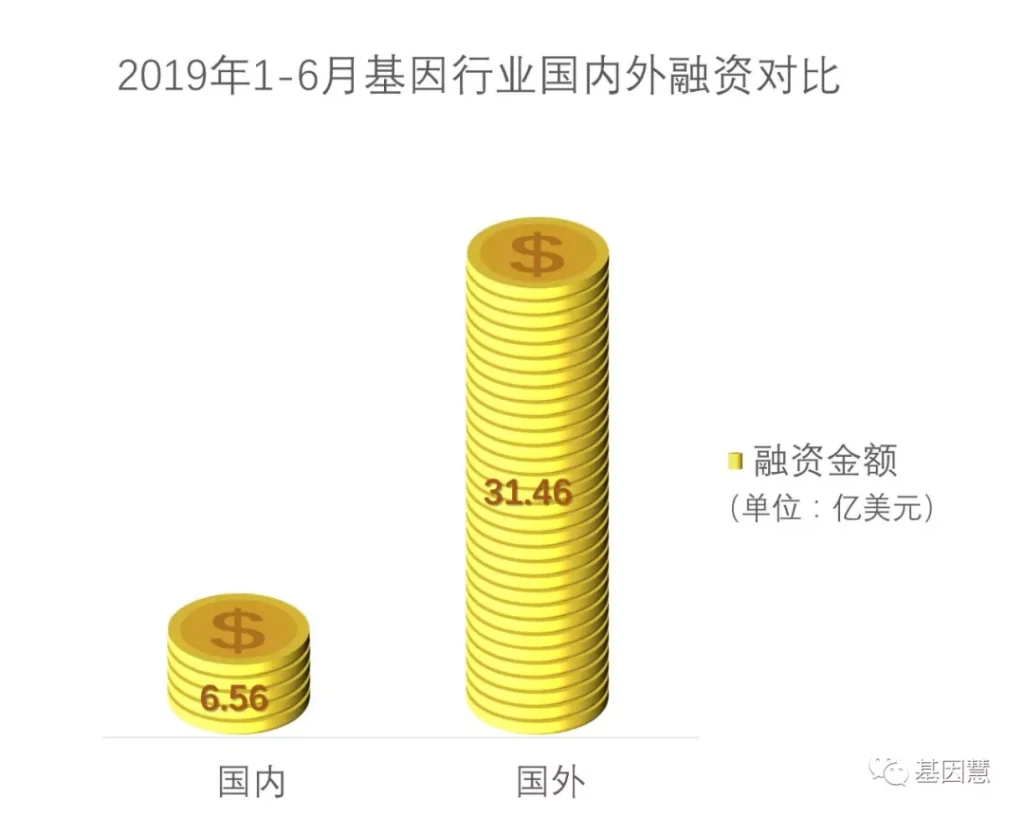

图:2019年1-6月国内与国外基因行业投融资对比(来源:基因慧)

据不完全统计,2019年上半年国内外基因行业共计43起融资,总募资约38亿美元。其中,国内20起融资事件,募资金额约6.56亿美元;国外23起融资事件,募资金额约31.46亿美元,占融资总额83%。国外单笔融资事件的平均金额是国内四倍,一方面国外融资略偏向于中后期(B轮及以后融资事件,国内企业35%,国外企业50%),另一方面基因疗法领域接受大量注资(见下文分析)。

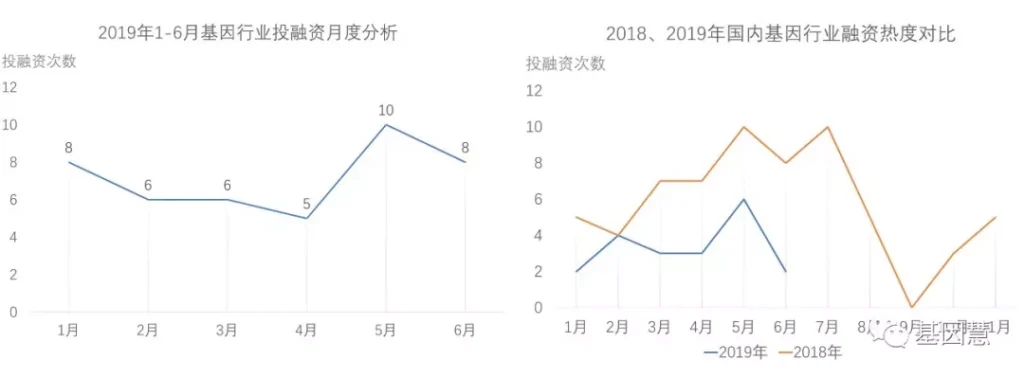

图:2018、2019年基因行业投融资热度对比(来源:基因慧)

相较2018年同期,融资频次减少51%,资本回归理性。紫牛基金投资总监俞波接受基因慧采访表示,目前对项目的判断明显比之前更谨慎,会更看重团队的自我造血能力、具体场景的落地能力以及创始团队的格局。同时GDP回落及去杠杆带来募资的困难也是影响因素,在经济政策方面的影响可以预见即将扭转。

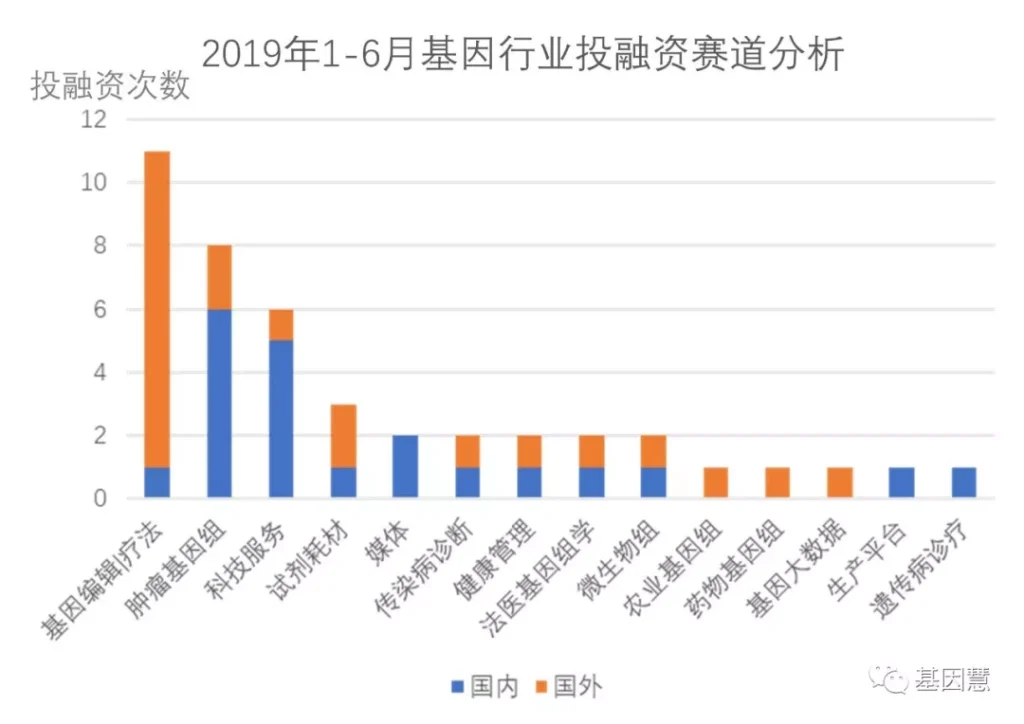

图:2019年1-6月基因行业投融资赛道分析(来源:基因慧)

融资的热门赛道包括基因编辑/基因治疗、肿瘤基因组和科技服务,相比国内投资机构更扎堆于肿瘤基因组和科技服务,国外投资机构已提早在基因疗法领域布局,同时这也跟国内缺乏基因疗法领域优质标的挂钩。

图:2019年1-6月基因行业投融资阶段和热度分析(来源:基因慧)

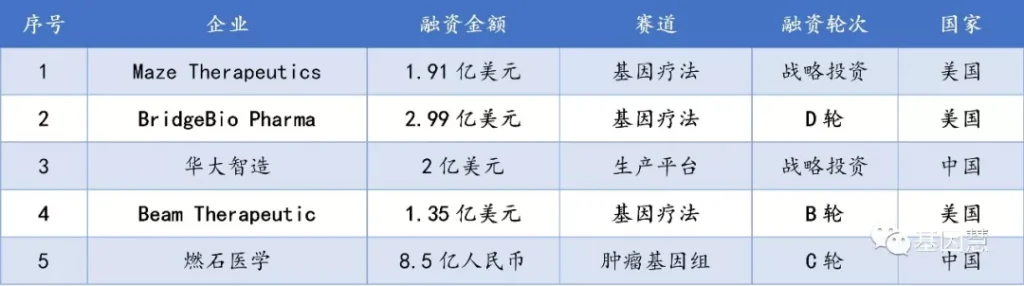

融资轮次集中在A轮(33%),其次是B轮(16%),与2018年融资轮次集中程度大体相当。同时,C轮及以后的融资轮次增多,这些企业大多成立时间超过5年,如燃石医学、苏博医学、10X Genomics,早先一步完成了原始技术积累和渠道建设。此外,头部企业吃下大手笔融资,前五家融资占上半年总融资金额超70%,头部效应越来越明显,资本出手谨慎的同时更乐于大手笔押注优质标的,加剧优胜劣汰。

图:2019年1-6月头部融资事件(来源:基因慧)

从投资频次来看,全球范围内上半年IDG资本、Arch Venture Partners和礼来亚洲基金出手最多,其次松禾资本、君联资本也较为活跃,主要关注基因疗法、疾病早筛与诊断、测序仪器等,拥有较高技术壁垒。这些优秀标的的融资阶段大多进入A轮或B轮,创始团队以科学家背景居多。

四 旧边界的打破,新赛道的崛起

基因产业最有意思的地方,是一切尚无定局。旧边界在打破,新赛道在崛起。

肿瘤基因组领域,根据国家药监局统计,2018年我国共批准48个新药上市,上市的抗癌新药数量达18个,比2017年增长157%,审批时间缩短了一半。国内创新药的发展,上文提到的国内头部肿瘤基因企业扎堆肿瘤小Panel(一般为十个左右基因组合)报证,除了液体活检之外,即与新药发展亦步亦趋:肿瘤靶向药提供用药指导(伴随诊断)。同时,FMI的大Panel已落地中国,部分企业已将重点从临床肿瘤诊断到健康人群的肿瘤大Panel(一般为数十个到百余个基因组合)甚至全基因组筛查,分别是短期的商业执行策略和长期的技术转化策略。

另一方面,继去年10月裕策生物完成IDG领投的数亿元B轮融资后,华大集团旗下的武汉华大吉诺因3月获得1.2亿元A轮投资,6月Adaptive Biotechnologies启动IPO并募资2.3亿美元。他们的赛道是免疫测序。即基于肿瘤基因组和微生物组等,帮助肿瘤患者选择最适合的治疗方案。这只是肿瘤用药伴随诊断的分支,但可与制药更密切结合。与之对应的市场环境是,包括君实生物、信达生物、恒瑞在内的三家药企的国产PD-L1单抗在最近两年上市,BMS旗下PD-1抗体药Opdivo在2018年实现67.35亿美元营收,同比增长36%。1月BMS更是高达740亿美元收购CAR-T免疫治疗企业Celgene。国内的免疫治疗明星企业艺妙神州也完成1.4亿元人民币C轮融资,药明康德和Juno Therapeutics在上海合资成立药明巨诺在去年6月获得国内首张CD19 CAR-T临床批件。

除了小Panel和大Panel的临床伴随诊断,健康人群筛查之外,继新药Keytruda和Vitrakvi之后,今年8月FDA批准了第三款“不限癌种”的抗癌疗法Rozlytrek,以靶向驱动癌症的特定基因特征,而不是肿瘤起源的组织类型。这不仅将重新定义疾病诊断分组,也会对新药研发及相应基因标记物挖掘带来新的思路,当这拨潮流传递到国内药企,新的技术和赛道又将起浪。

在DTC基因检测领域,Illumina退出Helix董事会席位同时,以祖源为主要服务的美国第三大个人基因组公司MyHeritage推出了199美元的健康基因检测项目。国内,4月贝瑞基因(SZ.000710)与阿里巴巴领投2.8亿元的香港公司Prenetics成立圆基因,将前谷歌中国、知名奢侈品企业LVMH集团以及前23魔方的高管招入麾下。通过流量明星站台,展开传统快消品的推广打法,在23魔方之后展开同样的“0元检测”服务。单从DTC基因检测一个领域,下游增值服务仍在得到满足,仍缺乏爆款及充分造血功能,使得部分资本退场,同时新资本入场试图建立品牌和虹吸数据的壁垒。

基因编辑方面,2018年底的胚胎基因编辑事件加速欧美以及我国加强监管规范。与此同时非胚胎基因编辑得到快速迭代。Editas继1月CRISPR/Cas9基因疗法EDIT-101成功恢复了Leber先天性黑蒙症10型的视力后,六个月后启动世界首例体内CRISPR基因编辑临床试验。加州大学伯克利分校和凯克研究所(KGI)成功研发出首款手持式CRISPR芯片生物传导器设备,有望成为在家自行检测致病突变的手持式设备。丹麦哥本哈根的SNIPR Biome基于基因编辑干扰微生物的技术研发创新药。国内基因编辑博雅辑因和启函生物均获得海内外投资人青睐。

对于投资人近年热衷的基因治疗,严格上是一个集合概念,包括了基因编辑技术、肿瘤免疫治疗等,也涵盖部分孤儿药。再生医学联盟(ARM)发布的2019年第一季度再生医学全球数据报告显示,截止第一季度末,全球有372项基因治疗临床试验正在进行中,同比增长了17%。其中,58%临床试验在Ⅱ期阶段。近年各大药企通过合作、收购或投资等形式布局基因治疗(见下表)。

图:药企布局基因治疗事件的部分统计(来源:基因慧)

继Bluebird基因疗法ZYNTEGLO(治疗β地中海贫血)、诺华旗下的基因疗法Zolgensma(治疗SMA)获批上市后,7月,Dicerna Pharmaceuticals的在研RNAi疗法DCR-PHXC获FDA批准为突破性疗法认定,用于治疗1型原发性高草酸尿症(PH1)。我国国家药典委员会公布了《关于人用基因治疗制品总论草案的公示》,复旦大学附属金山医院、复旦大学附属中山医院联合华大集团成立肿瘤基因诊断与生物治疗中心,国内相关企业包括苏州工业园区的圣诺生物(开发RNAi导入技术的核酸新药)和上海张江高科园区的斯微生物(开发mRNA疫苗)等。

除了以上被读者熟知的赛道外,发展时间仅次于科技服务的DNA司法鉴定常被忽略。华大旗下的华大司法年收入有望达到1亿元人民币,更是软植入电视剧《老男孩》中。苏博股份完成5000万元人民币C1轮融资。在技术上,DNA分辨人脸研究多年来,加入性别、BMI、年龄等建模后,对人面部识别的初步准确率分别可达到83%。未来可以预见DNA身份数据库及身份证有望普及。在科技服务领域,单细胞测序正崭露头角,新格元获近亿元Pre-A轮融资,北京大学的张泽民教授创立百奥智汇完成IDG资本的A轮融资。

而作为华大三大战略方向之一的传染病基因检测,也吸引了前诺禾致源联合创始人蒋智和贝瑞基因创始团队之一王珺,他们分别创立了金匙基因和杰毅生物,专注传染病基因检测。相比传统的培养法、PCR、质谱等方法,基因检测大大提高了敏感性和通量,特别是未知病原诊断,而且缩短检测时间。核心问题准确度很大程度取决于分析的参考数据库的范围和完整性。这个方向极有可能我国向“一带一路”国家输出的公共卫生应用之一,基因慧受邀参与防城港市国际医学试验合作区规划讨论时重点提出了此构想。

除了以上相对成熟应用赛道外,还有两个前沿方向值得早期投入,即基因合成和DNA存储。“合成生物学”连续两年作为我国重点研发计划,每年投入近10亿元进行基础研究,基因合成是其中前沿方向。产业上Greenlight Biosciences获得E轮投资5000万美元,利用死细胞的酶生产双链RNA(dsRNA)来清除农作物病虫害;戴俊彪博士创立的青兰生物成为华大集团收购的首批企业之一。在DNA存储方面,3月,微软与华盛顿大学旗下公司合作,成功通过自动化设备将数字信息存储为DNA并可读取。一个月后华为宣布将DNA存储作为新成立的战略研究院的重要方向之一。目前这两方面,国内产业化几乎为空白,但已受到关注。

除了行业内不同应用发展外,“基因+”的跨界融合一直是基因慧研究的重点。比如在“基因+保险”领域,继华大、达安基因等合作针对假阴性检测结果的“基因检测+保险”模式后,至本医疗、臻和科技推出基于“基因伴随诊断+用药险”结合。在“基因+新药”领域,除了以上的免疫治疗、基因编辑之外,罕见病作为复杂生命的遗传线索研究对象,成为孤儿药以及常见疾病新药的研发路径之一。而“基因数据+临床表型数据”的生命数字化不用赘述,无论从腾讯重金投资的碳云智能,马云先后与李革、王亚东教授的会面,还是百度风投频频入局基因企业及媒体,以及阿里、华为、英特尔、IBM、Google等企业云计算部门与基因公司的紧密合作,可以预见在数据积累的节点,将和医疗及健康人工智能产生指数级的化学反应。

五 并购浅析

我们知道,Illumina通过2007年并购Solexa完成华丽转身,华大通过2013年完成收购Complete Genomics打破生产瓶颈并酝酿下一个上市公司,而Thermo Fisher等公司的发展更是伴随着并购(见下图)。

图:知名基因企业的并购及发展节点(来源:基因慧)

近期的并购集中在基因疗法和肿瘤基因两大领域,中国生物科技服务控股有限公司(08037)收购中科普瑞,Biogen $8.77亿收购基因疗法公司Nightstar,当罗氏表示计划以48亿美元收购Spark Therapeutics时。赛默飞世尔表示将以17亿美元收购基因治疗公司Brammer Bio,Exact Sciences和Genomic Health以28亿美元金额合为新的癌症诊断公司。

基因慧获悉,除了上文提到,华大集团可能谋求向外收购,同时国外包括设备生产企业、成熟赛道服务企业也有意收购国内基因数据企业,从而完成市场的互补。

在并购方向上,紫牛基金投资总监俞波表示,更看好渠道性公司与产品公司的并购,两者壁垒都不易被轻易攻破替换,两者成功整合并购下渠道的共有性以及产品的横向拓展会突破原有的天花板限制。

更多并购逻辑分析请见基因慧后续报道的年中盘点。

六 上市企业数据浅析

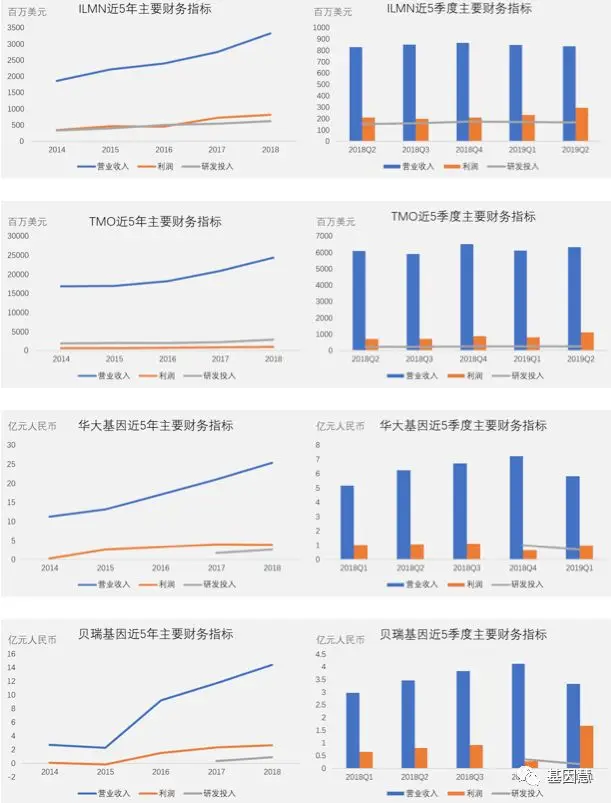

Illumina近五年营收增长近80%,毛利率高达70%,但是从近五季度来看,业绩增速放缓,从2018年每季度20%的营收增幅,到2019年前两个季度增幅只有个位数。受限于全球范围内队列研究项目采购仪器的饱和,以及DTC基因检测市场的疲软,早先中国市场过多采购囤积的测序仪仍待合理利用。

Thermo Fisher和Illumina一样也对中国市场和临床市场抱以厚望。不同的是Thermo Fisher业务多元化,体量大,拥有更多增长点,并通过收购进行全盘布局增强综合实力,NGS属其生命科学解决方案部门,2018年该部门收入占总收入四分之一,临床NGS测序也是其业务增长关键驱动因素之一。

华大基因(BGI)近五年营收翻番,2018年主要业务生育健康类服务仍占比过半(54.4%),毛利率最高(69%)。科技服务毛利率和增速放缓,而肿瘤和感染业务发展较慢仍有增长空间。近两季度出现利润下滑,与管理成本和销售投入增多相关。贝瑞基因(BerryGenomics)近五年业务翻了四倍,在NIPT领域瓜分了近半数市场,NIPT Plus研究获得阶段性成果,除了设置肿瘤赛道子公司和瑞基因,更开拓了消费级基因检测子公司圆基因,但后者研发投入(6%)还未显示出较强决心。

七 准上市企业浅析

诺禾致源:诺禾致源从2018年12月正式公开披露IPO招股说明书,拟登陆创业板,据媒体报道,诺禾致源2016年科技服务收入已达到6亿,和华大基因相当,属于国内科技服务龙头,创始团队以技术见长,目前业务已覆盖科技服务、肿瘤基因检测和遗传病检测三大领域,肿瘤NGS批件在手,同时拥有政府背景投资方的支持。也曾试水消费级基因检测领域,但未大面积推广,总体而言横向扩张相对保守,但部分领域的技术优势明显。

华大智造(MGI):据报道,华大集团旗下的华大智造已累计投入约50亿元研发经费,实现测序技术源头式专利布局,背靠华大集团的资源优势和资本支持,此前消息传出华大智造拟赴港上市,预计最早有望在2020年上市,上市地点不排除科创板。华大智造拥有上游领域极具优势的技术及市场先发优势,不容忽视的有两方面,技术上的供应链体系以及三代测序的竞争,市场上有部分是来自其集团下属其他子公司的采购,有存在闲置状态。随着在生产稳定、质控上的技术优化后,这方面有望提升。上市节点也会波及并列的兄弟公司华大基因(BGI)的估值。

燃石医学:2014年创立,目前融资阶段进入C轮,已完成四轮融资总额超13亿元,是最早一批进入肿瘤精准医疗赛道的明星企业。业务覆盖肿瘤用药指导、伴随诊断、肿瘤早筛等全流程场景,拥有中国第一间CLIA认证的ctDNA和肿瘤组织NGS实验室、首个获NMPA批准的肿瘤NGS检测试剂盒,兼具投资和技术大咖背景的创业团队使其对行业认知更充分更敏锐,在研发和渠道上均拥有扎实功底。

世和基因:2013年成立,随后与南京政府共建南京高新精准医学中心,获得上市公司北陆药业的资金支持和资源平台。据报道,世和基因2017年实现收入1.8亿元,2018年预计近3亿收入,已基本实现盈利,并且与全国450多家三甲医院和肿瘤专科医院建立有合作,随着2018年下半年拿下肿瘤NGS批件、营销推广快速铺开以及南京江北新区的重点扶持,世和基因的地理差异化优势明显。

八 未来发展趋势的思考

1. 肿瘤基因等领域的洗牌

肿瘤基因检测行业接连两年作为资本关注最热赛道,现阶段首批拿证的第一梯队企业已抢先入驻市场,除了部分小而美扎根细分领域的肿瘤企业,未来一两年内大多数同质化肿瘤企业或将面临洗牌或整合,金准基因CEO张浩介绍道,当细分领域市场主要被5个以内公司占领的时候,意味着下行波浪差不多迎来终结。除了同质化现象,阅尔基因CEO柴映爽提到,很多肿瘤公司的销售方式不符合临床主流,如院外患者扫码付费,类似这种模式存在很多合规性风险,灰色地带不是一个可以依赖的财务模式。基准医疗创始人范建兵认为,要突破当前的迷局,产品必须具备三点:临床价值、社会经济效益及临床可落地。

企业在产品研发仍需与临床真实需求紧密结合,技术主导推动产品迭代,产品合规将越来越重要,是NGS企业存活的必要条件。企业需要有持续增长能力,打通渠道自我造血,盈利能力是重要指标。

2. 新的应用方向

1)新生儿重症监护的快速全基因组检测的应用,将推动新生儿全基因组的普及化。复旦大学附属儿科医院副院长周文浩教授接受基因慧采访认为,全基因组测序、单分子测序将逐渐占据未来临床检测市场。

2)消费级基因检测将逐渐和临床级基因检测结合。继去年获得BRCA1/BRCA2基因突变的乳腺癌风险检测后,23andme今年1月获得FDA批准的第二款癌症风险相关检测,可为消费者提供遗传性结直肠癌综合征风险检测。WeGene建立临床基因扩增检验实验室。

3)早产基因检测。每年早产儿发生率高达十分之一,约有1500多万,斯坦福大学的Stephen Quake教授通过目前外周血游离的DNA和RNA测序,筛选与早产相关的基因,并成立Akna Dx公司,预计五年内进入临床,这项研究被MIT科技评论列入2019十大突破性技术之一。

4)肿瘤及更多疾病的临床微生物组检测。随着iHMP及更多科研成果,显示微生物组可作为重要生物标记,核心是从定性到定量。

5)临床表观遗传检测 加拿大Greenwood遗传中心推出基于Illumina平台表观遗传学诊断产品 EpiSign,已于4月开始正式接受患者预定和样本送检,其中19种家族遗传性疾病综合分析的费用为$1500,4周拿到报告。

3. 新模式

1)区域化1月,迪安诊断联合8家浙江省内三级甲等医院共同发起国内首家高端检验医共体联盟;5月,深圳市首家区域检验中心——罗湖医院集团医学检验实验室正式开业。区域化发展中心也是华大等企业的销售策略之一。

2)LDT和院内检测的并存广西医科大学党委副书记莫曾南介绍道,由于受到收费价格、准入、医生和患者接受程度等因素的影响,医院自建实验室难以大规模普及。未来医院LDT和院内检测将成为未来基因检测两种并存方式,专业人才的短缺仍是痛点,需要国家重视和高校的专业教育/职业教育的重视。

3)国际企业的生产基地引进和竞争平衡随着2016年,西门子医疗宣布亚太区首个诊断试剂工厂落户上海,2018年,罗氏诊断亚太生产基地在苏州工业园区正式落成。2019年4月,法国生物梅里埃宣布将在苏州高新区投资建设体外诊断产品生产基地。以上国际企业生产基地集中在苏州和上海,未来在深圳等地可以预见海外测序工厂或试剂生产基地将落户,与国内头部企业形成竞争平衡。

4)数字PCR的积累相对于相对于NGS, dPCR对已知基因检测有相对优势,包括富集待测序样品中的靶基因,验证测序结果和基因编辑结果。根据仪器信息网推出的《2019年PCR仪上半年中标盘点》,在405条PCR有效中标信息中,高校和医院占采购的65%,赛默飞、伯乐、罗氏、赛沛4大进口品牌包揽80%订单。2011年起,各家公司通过收购和投资来进军数字PCR市场,包括伯乐公司收购QuantaLife和RainDance,赛默飞世尔收购Life Technologies,Illumina 领投Stilla Technologies,凯杰收购Formulatrix等。Roche也在今年宣布数字PCR仪正处于原型研发阶段,国内数字PCR厂商包括领航生物(近年获浙江省药监局批准上市)、新羿生物(和清华大学郭永教授合作研发)、卡尤迪(专注母婴)、诺禾致源(赛默飞OEM)等。

5)质谱及NGS的结合华大联合创始人刘斯奇回归后担当华大质谱负责人,在5月,华大美国质谱中心正式成立并于Thermo Fisher合作发布新产品,提供蛋白质组学和药物表征等一系列质谱服务以及与测序数据的联合分析服务。同月,“临床质谱研究与产业联盟”在深圳正式成立,由张玉奎院士担任顾问团主席,府伟灵教授任理事长。日前,迪安诊断旗下的迪谱诊断与全球唯一获得FDA认可的核酸质谱技术开发生产厂商Agena合作建立核酸质谱应用示范中心,可以预见未来NGS与质谱的综合服务将陆续得到效仿。

更多观点请关注微信公众号“基因慧”即将发布的下集。

【结语】

基因检测仍有横向和纵向拓展的蓝海机遇和行业使命,除此之外,基因编辑和基因治疗,基因合成及DNA存储等新技术将打破边界,将基因与新药、IT、AI及区块链等融合,将成为新的产业浪潮。这里需要更多的政策引导、资金支持、头部企业的开放的格局和细分领域创业者的长远战略眼光。

基因产业的黎明静悄悄,聚集于岸边的,如同15年前对互联网的观望,聚集于泡沫的在叹息,聚集于创新的在呐喊,而跳出来建设桥梁及生态圈的在静悄悄撒网,但所有人都在摸着沙滩造船过海,溅起的每一片浪花都有着潮流的力量,十年后新一座产业高峰上,可以回见曾经的你于此时摸索的勇气和坚持的目光。

加入基因慧读者群或商务合作

请添加微信:jiyinhui_1

通关口令:备注单位-职位-姓名

基因慧招聘

基因行业正在经历15年前的互联网周期

资源配置从撒豆成兵到百川入海

信息战略是此时的首要元素

基因慧邀请您成为行业信息专家,先一步看见未来

如果您在新媒体、基因市场等有1+年经验,热爱基因行业,欢迎加入我们。简历投递邮箱:info@genonet.cn

【关于基因慧】

基因慧是一家第三方基因和数字生命健康产业创新服务机构,成立于2016年,基于10年产业实践的团队,我们建立了专家智库、数据库YourMap和专业媒体品牌,提供产业咨询培训、科技媒体和信息服务,致力于建立数字生命健康产业信息大数据平台,帮助合作伙伴早一步看见未来。

【部分荣誉】

- 国家发改委《2019年战略性新兴产业发展展望》编委的单位

- 全国卫生产业企业管理协会精准医疗分会理事的单位

- 哈尔滨工业大学(深圳)《生物产业分析》课程合作单位

- 《临床生物样本库探索与实践》的编委单位

- 广东省精准医学学会政策研究分会常委的单位

- 广东省精准医学学会遗传病分会常委的单位

- 深圳市健康产业发展促进会副会长单位

- 发布了《2019 年基因行业报告》等行业权威报告

- 参与组织发布《临床基因检测报告规范与基因检测行业共识》及相关团体标准

- 主办首届数字健康私董会

- 主办首届粤港澳大湾区生命健康创新论坛

- 协办第一届和第二届基因检测联盟大会

欢迎产业园区、金融机构、学会及联盟、政府及企业等合作,在基因产业的第一阶段爆发后的融合期,基于产业图谱,早一步看见未来。(联系方式:400-088-7466,info@genonet.cn)

【声明】以上文章为行业相关资讯和分析文章,仅代表作者个人观点,仅供研究参考,不作为投融资及医疗等决策依据;文章的知识版权属于基因慧,机构转载请在文章作者以及正文首行注明“转载自基因慧”,违者将保留法律追究权利;欢迎个人转发分享。